遥感导论复习资料

★ 梁子聪 12 地理信息系统 1 班 201230670118

考试题型:填空题、名词解释、简答题、论述题

第 1 章 遥感绪论

1 遥感的定义:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的

电磁波特性记录下来,通过分析揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测

技术

2 遥感技术系统:是一个从地面到空中直至空间,从信息收集,存储,传输处理

到分析判读,应用的完整技术系统

3 遥感系统

①目标物的电磁波特性:任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质,这

是遥感的信息源

②遥感信息的获取:装载传感器的平台称遥感平台

主要有 a 地面平台、b 空中平台、c 空间平台

③遥感信息的接收

④遥感信息的处理:a 校正处理、b 增强处理、c 融合处理、d 分类处理

⑤遥感信息的应用:遥感获取信息的目的是应用

4 遥感的类型

①按遥感平台分:a 地面遥感、b 航空遥感、c 航天遥感

②按传感器的探测波段分:

a 紫外遥感(0.05-0.38μm)b 可见光遥感(0.38-0.76μm)

c 红外遥感(0.76-1000μm)d 多波段遥感

�

Ⅴ微波遥感:对云层、地表植被、松散沙层和干燥冰雪具有一定的穿透能力,

夜以继日的全天候工作

(1)近红外遥感(0.76-2.5μm)辐射源来自于太阳

(2)热红外遥感(8-14μm)具有昼夜工作的能力

③按工作方式分:

a.主动遥感:主动发射由探测器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射

信号

b.被动遥感:传感器不向目标发射电磁波,仅被动接收目标物的自身发射和对自

然辐射源的反射能量

c.成像遥感:传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成数字或模拟图像

d.非成像遥感:传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像

5 遥感的特点

①大面积的同步观测 ②时效性 ③数据的综合性和可比性 ④经济性

⑤局限性 ⑥多波段性 ⑦多时相性

6 遥感的应用

(1)资源调查:①在农业、林业方面的应用 ②在地质矿产方面的应用

③在水文、水资源方面的应用

(2)环境监测评价;①在环境监测方面的应用 ②在对抗自然灾害中的应用

(3)区域分析及建设规划

(4)全球性宏观研究

(5)在测绘制图方面的应用

(6)在历史遗迹、考古调查方面的应用

(7)在军事上的应用

�

第 2 章 电磁辐射与地物光谱特征 ★★★

1 波:波是振动在空间的传播

2 电磁波:由振源发出的电磁振荡在空中传播

3 电磁波特性:①横波 ②在真空以光速传播 ③波粒二象性

④满足:E=hc/λ,h=6.626×10-34J·s

4 电磁波谱

(1)在电磁波谱中,波长最长的是无线电波,其次是红外线、可见光、紫外线、

X 射线;波长最短的是γ射线

(2)电磁波的波长不同,是因为产生它的波源不同

①无线电波是振荡电路中自由电子作周期性的运动产生的.

②红外线是由于分子的振动和转动能级跃迁时产生的.

③可见光、紫外线是原子外层电子受激发产生的.

④X 射线是原子内层电子受激发产生的.

⑤γ射线是原子核受激发产生的.

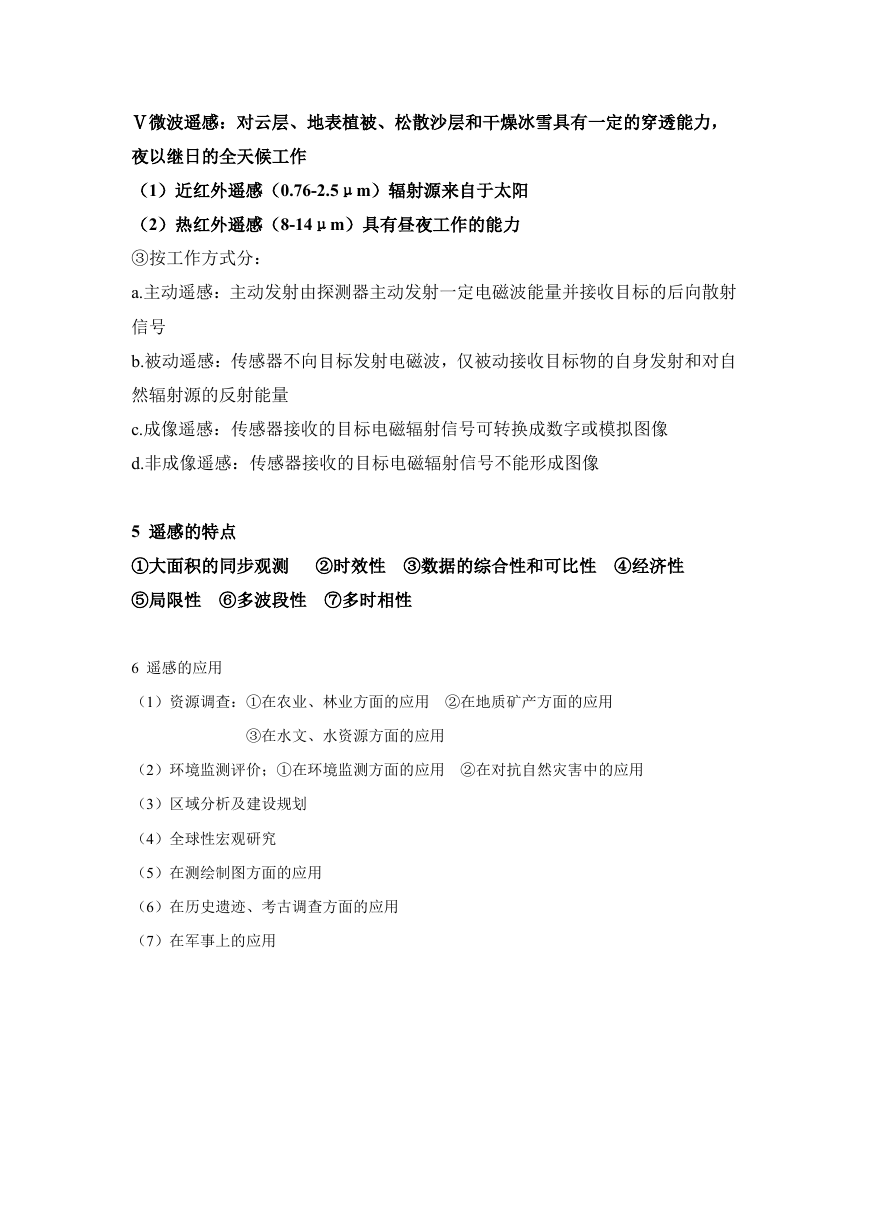

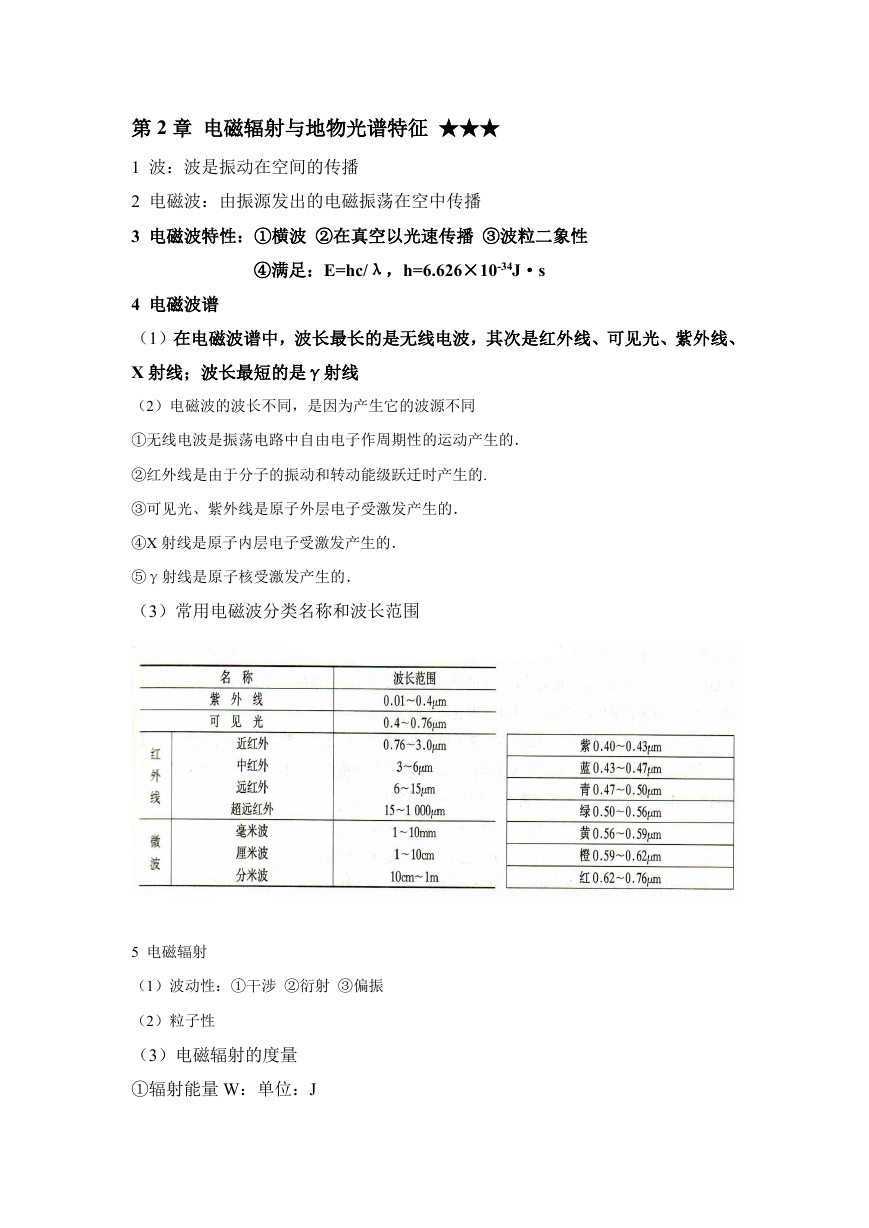

(3)常用电磁波分类名称和波长范围

5 电磁辐射

(1)波动性:①干涉 ②衍射 ③偏振

(2)粒子性

(3)电磁辐射的度量

①辐射能量 W:单位:J

�

②辐射通量Φ:单位时间内通过的辐射能量,Φ=dW/dt,单位:w

③辐射通量密度 E:单位面积上的辐射通量, E=dΦ/dS ,单位:w/m²

④辐射出射度 M:辐射源物体表面单位面积上的辐射通量,dΦ/dS,单位 w/m²

⑤辐射强度 I:指点辐射源在单位立体角、单位时间内,向某一方向发出的辐射

能量,I=dΦ/dS,,单位:w/m²

⑥辐射亮度 L:辐射源在某一方向,单位投影表面,单位立体角内的辐射通量,

L=Φ/(Ω(Acosθ)),单位:w/(sr·m2)

6 黑体辐射

(1)如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,则该物体是绝对黑体。

(2)普朗克公式:

M

(3)黑体辐射的特性

hc

5

1

kT

,

(

he

1

/c

T

)

2

2

①辐射通量密度随波长连续变化,每条曲线只有一个最大值。

②温度越高,辐射通量密度越大,不同温度的曲线不同。

③随着温度的升高,辐射最大值所对应的波长向短波方向移动。

(4)斯特藩-玻耳兹曼定律:

M

4T

黑体总辐射出射度随温度的增加而迅速增加,它与温度的四次方成正比。

(5)维恩位移定律:

bT max

随着温度的升高,辐射最大值对应的峰值波长向短波方向移动(即黑体的峰值波

长与温度成反比)

(6)基尔霍夫定律:

M

黑M

M

4T

①在一定温度下,地物单位面积上的辐射通量密度 M 和吸收率之比,对于任何

物体都是一个常数,并等于该温度下同面积黑体辐射通量密度 M 黑。

②在给定的温度下,物体的发射率=吸收率(同一波段);吸收率越大,发射率也

越大。

③地物的热辐射强度与温度的四次方成正比,所以,地物微小的温度差异就会引

起红外辐射能量的明显变化。这种特征构成了红外遥感的理论基础。

�

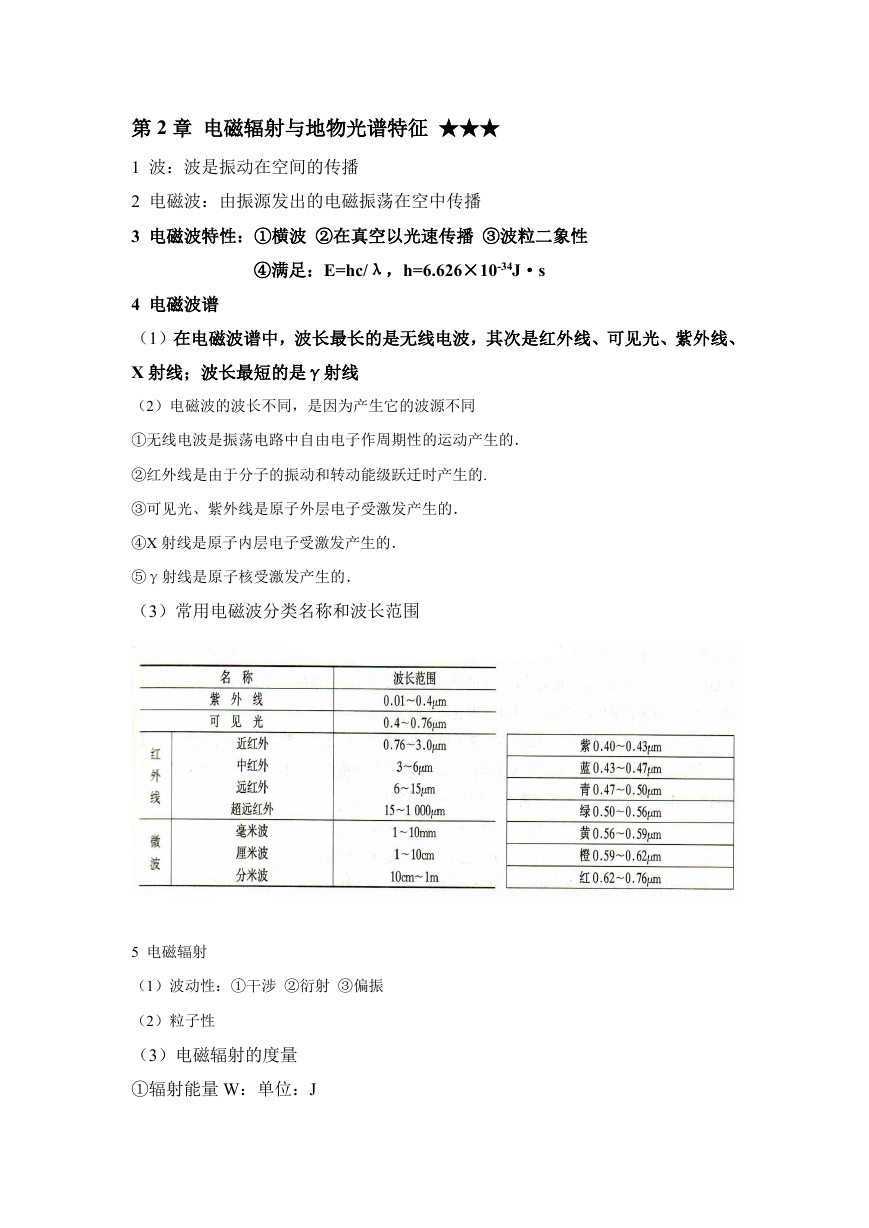

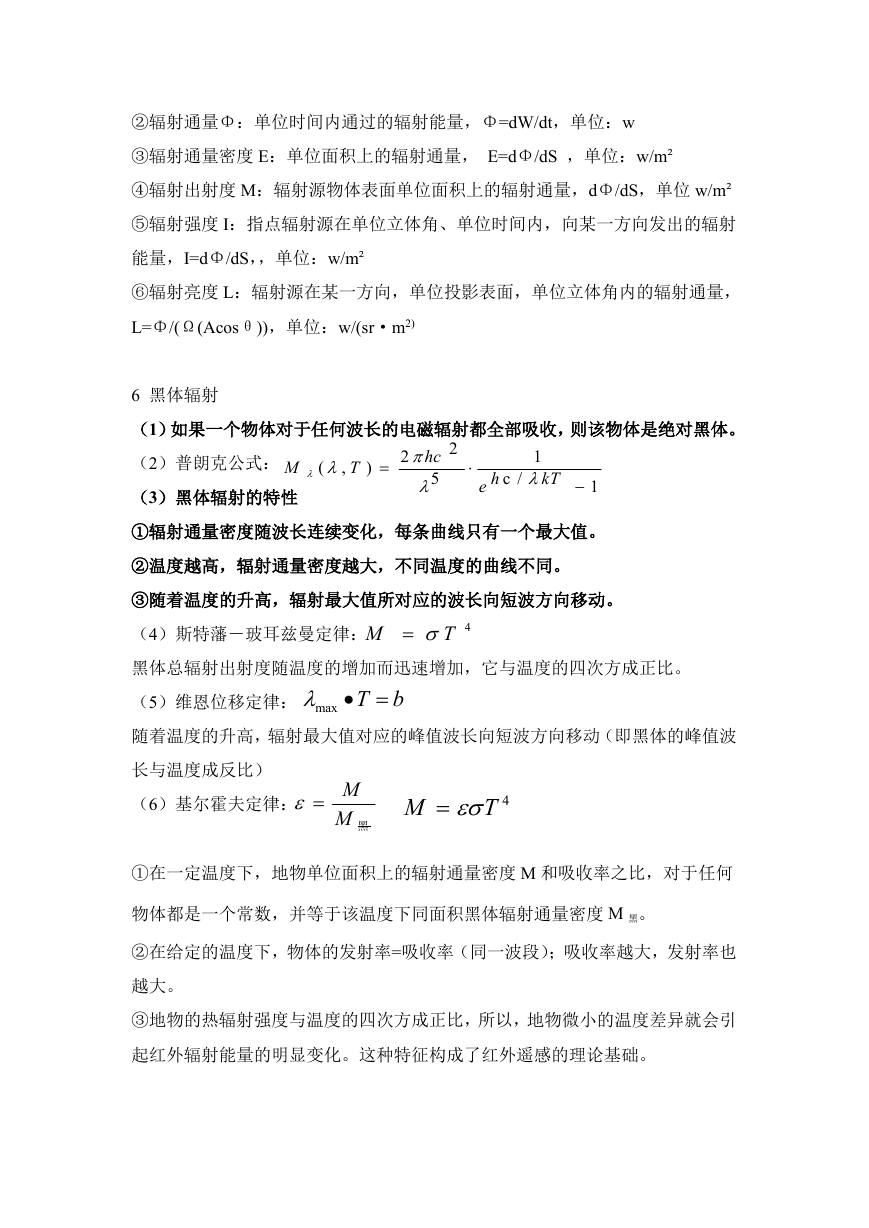

(7)按照发射率与波长的关系,把地物分为:

①黑体或绝对黑体:发射率为 1,常数。

②灰体(grey body):发射率小于 1,常数

③选择性辐射体:发射率小于 1,且随波长而变化。

7 太阳辐射

(1)太阳常数:指不受大气影响,在距太阳一个天文单位内,垂直于太阳光辐

射方向上,单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量:Io=1.360×103w/m2

(2)太阳光谱:太阳的辐射波谱(x 射线 ~ 无线电波),是个综合波谱。太阳

辐射的大部分能量集中于近紫外—中红外(0.31—5.6μm)区内,占全部能量的

97.5% 。其强度随时间、地点而变化

8 大气的结构:大气的垂直分层:对流层、平流层、中气层、热层和大气外层。

9 大气对太阳辐射的影响

(1)大气吸收

大气中各种成分对太阳辐射吸收的显著特点,吸收带主要位于太阳辐射的紫

外和红外区,而对可见光区基本上是透明的。

①氮气;对电磁波的作用都在紫外光以外的范围内

②氧气:作用在紫外光,高空遥感很少使用紫外波段的原因。

③臭氧:数量极少,但吸收很强,主要是作用在紫外光,对高度<10km 的航空

遥感影响不大。

④水:吸收太阳辐射能量最强的介质。到处都是吸收带。主要的吸收带处在红外

和可见光的红光部分。因此,水对红外遥感有极大的影响。而水汽的含量随时

间、地点而变化。

�

⑤二氧化碳:量少;吸收作用主要在红外区内。可以忽略不计。

⑥尘埃:有一定的吸收作用,量少。

(2)大气散射

散射作用的影响:改变了电磁波的传播方向;干扰传感器的接收;降低了遥

感数据的质量、影像模糊,影响判读。大气散射集中在太阳辐射能量最强的

可见光区。因此,散射是太阳辐射衰减的主要原因。

①瑞利散射:当微粒的直径比辐射波长小得多时,散射率与波长的四次方成反

比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。对可见光影响较大,对红

外线影响较小,对微波的影响可忽略不计。

②米氏散射:当微粒的直径与辐射波长差不多时的大气散射。散射系数与波长的

二次方成反比,并且散射在光线向前方向比向后方向更强,方向性比较明显。对

红外线的影响较大。

③无选择性散射:当微粒的直径比辐射波长大得多时所发生的散射。散射强度与

波长无关。

无云的晴天,天空为什么呈现蓝色?

蓝光波长短,散射强度较大,因此蓝光向四面八方散射,使整个天空蔚

蓝,使太阳辐射传播方向的蓝光被大大削弱。

朝霞和夕阳为什么都偏橘红色?

在日出日落的时候,太阳高度角小,阳光斜射对面,通过大气层比阳光

直射时要厚得多,在过长的传播中,蓝光波长最短,几乎被散射殆尽,剩下

波长最长的红光,散射最弱,因此透过大气最多,加上和剩余的少量绿光最

后合成橘红色,所以朝霞和夕阳都偏橘红色。

微波为什么具有极强的穿透云层的作用?★

大气散射类型是根据大气中分子或其他微粒的直径小于或相当于辐射波

长时才发生。大气云层中,小雨滴的直径相对其他微粒最大,对可见光只有

无选择性散射发生,云层越厚,散射越强,而对微波来说,微波波长比粒子

的直径大很多,则又属于瑞利散射的类型,散射强度与波长四次方成反比,

波长越长散射强度越小,所以微波才有可能有最小散射,最大透射,而被成

�

为具有穿云透雾的能力。

④大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。

大气窗口是选择遥感工作波段的重要依据。

(3)大气透射的定量分析:太阳辐射的衰减过程:30%被云层和其他大气成分

反射回宇宙空间;17%被大气吸收;22%被大气散射;31%到达地面。

10 地球的辐射与地物光谱

(1)太阳辐射只要集中在 0.3~2.5μm,在紫外,可见光到近红外区段,地球自

身的辐射主要集中在长波,6μm 以上的热红外区段。

(2)地物反射波谱特征:到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸收能量+透射

能量

(3)物体的反射:

①镜面反射:入射能量全部或几乎全部在同一平面内按相反方向反射,且反射角

等于入射角

②漫反射:入射能量在所有方向均匀反射,即入射能量以入射点为中心,在整个

半球空间内向四周各向同性的反射能量。

③实际物体反射:际物体表面在有入射波时各个方向都有反射能量,但大小不同。

(4)地物反射波谱特性 ★

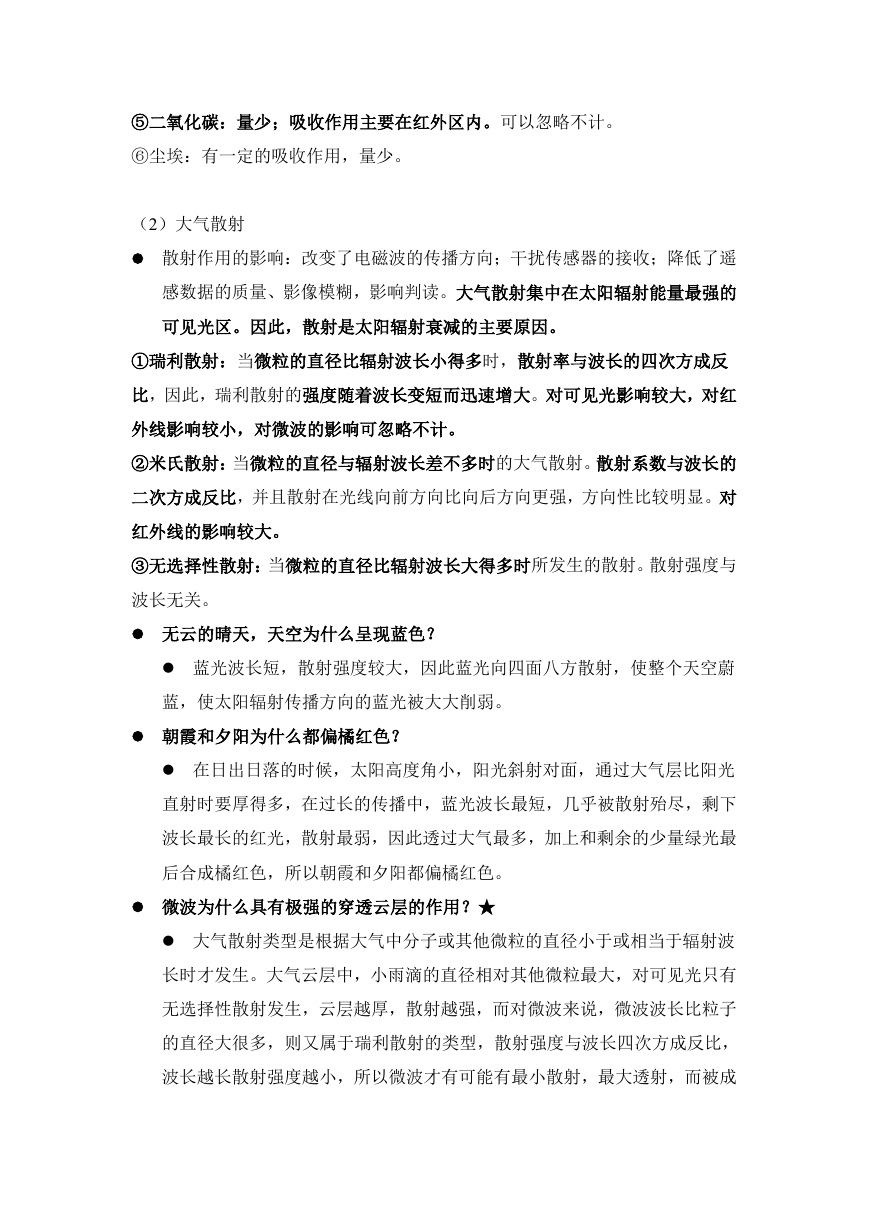

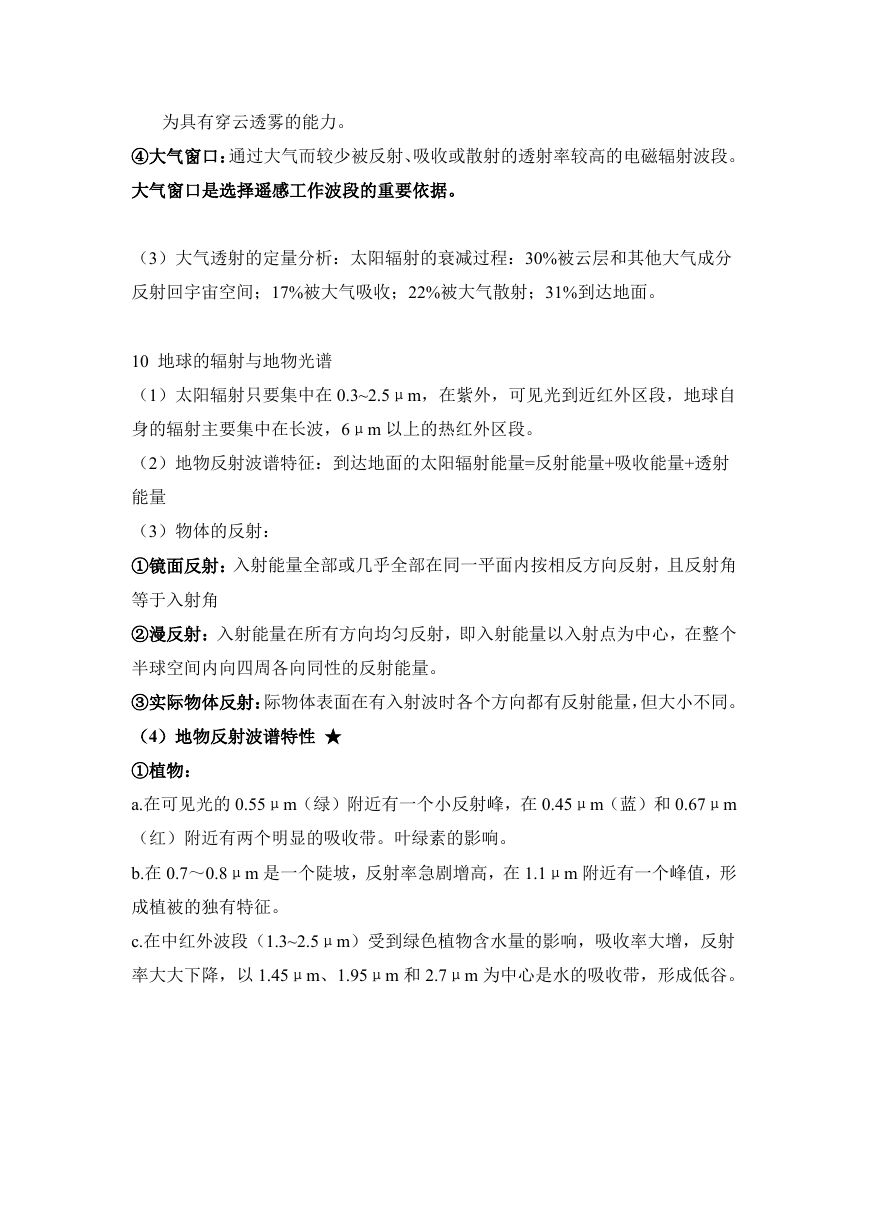

①植物:

a.在可见光的 0.55μm(绿)附近有一个小反射峰,在 0.45μm(蓝)和 0.67μm

(红)附近有两个明显的吸收带。叶绿素的影响。

b.在 0.7~0.8μm 是一个陡坡,反射率急剧增高,在 1.1μm 附近有一个峰值,形

成植被的独有特征。

c.在中红外波段(1.3~2.5μm)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反射

率大大下降,以 1.45μm、1.95μm 和 2.7μm 为中心是水的吸收带,形成低谷。

�

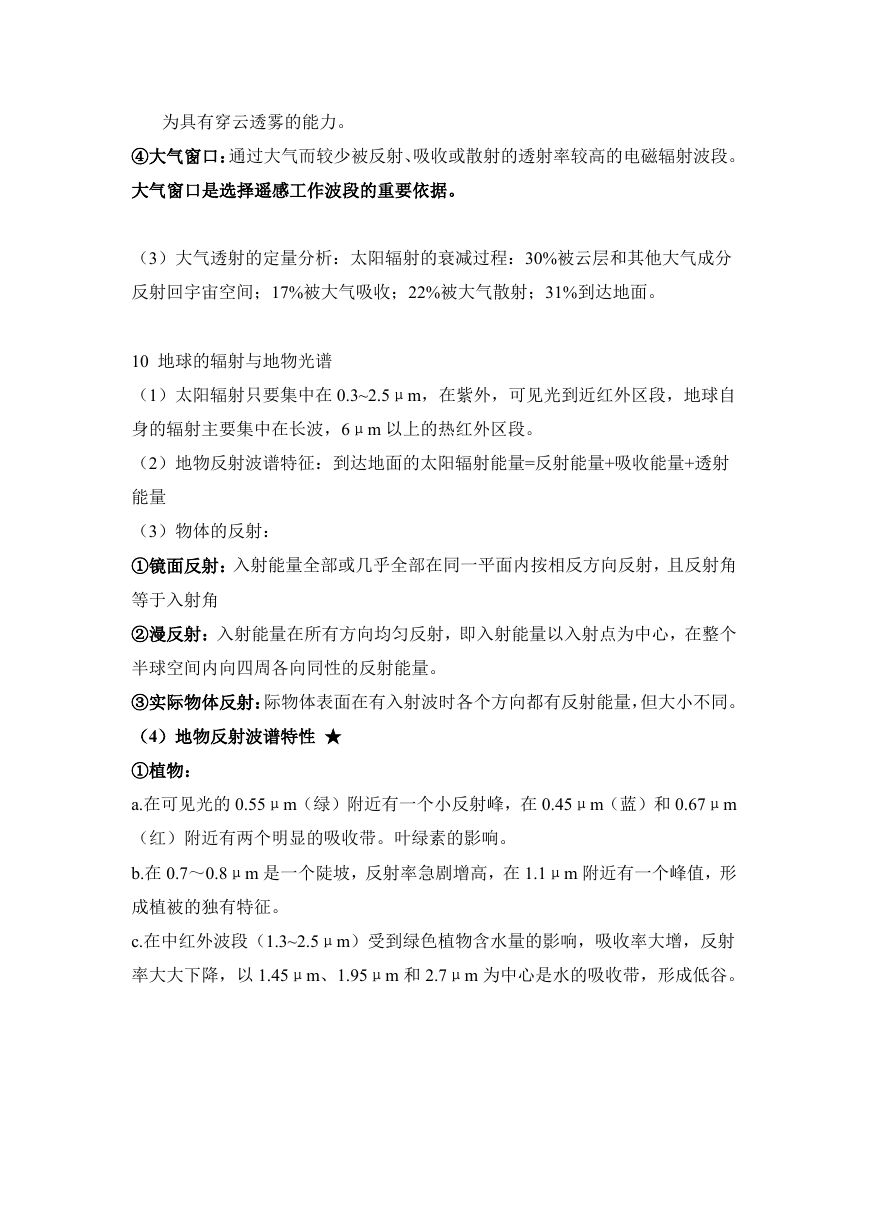

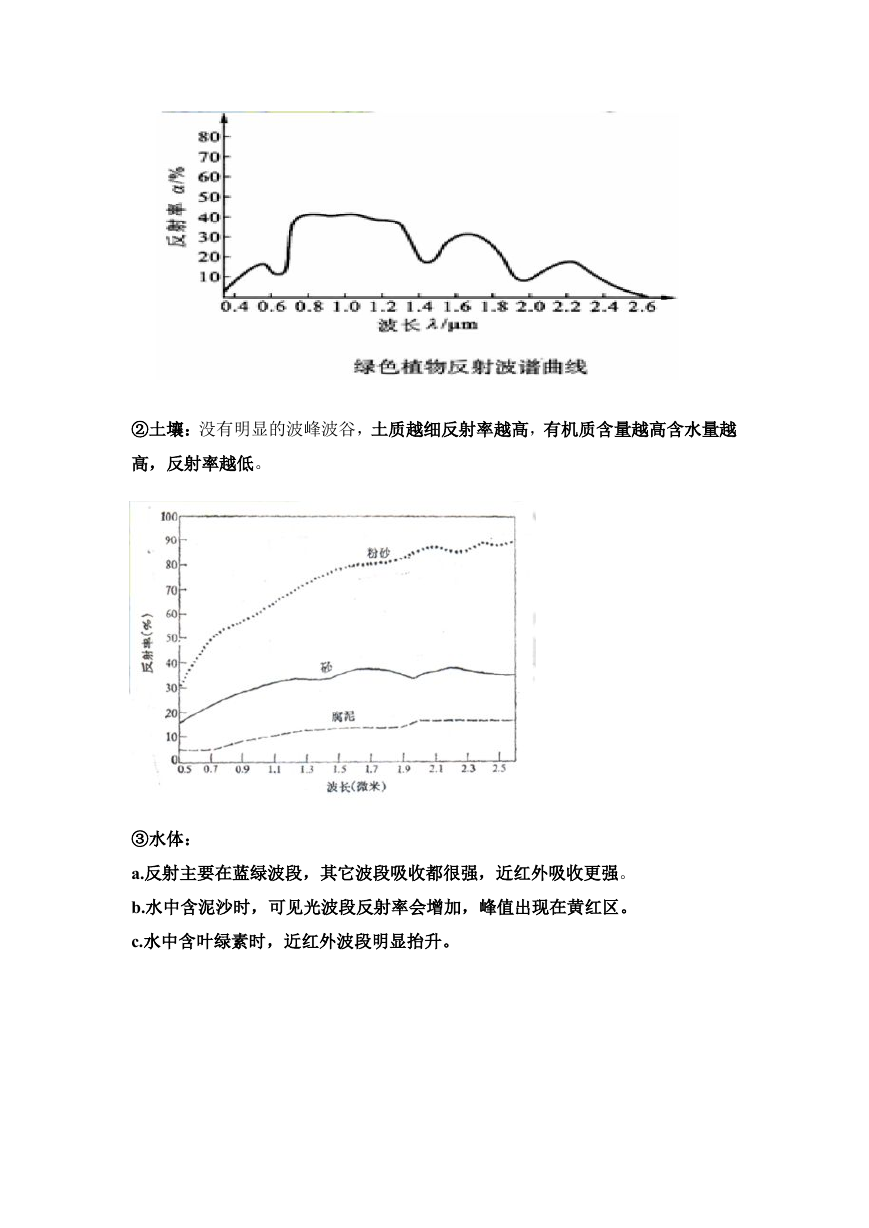

②土壤:没有明显的波峰波谷,土质越细反射率越高,有机质含量越高含水量越

高,反射率越低。

③水体:

a.反射主要在蓝绿波段,其它波段吸收都很强,近红外吸收更强。

b.水中含泥沙时,可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。

c.水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc