2020 年云南普洱中考语文真题及答案

(全卷四个大题,共 26 个小题;满分 120 分,考试用时 150 分钟)

注意事项:

1.本卷为试题卷。考生必须在答题卡上解题作答。答案应书写在答题卡的相应位置上,在

试题卷、草稿纸上作答无效。

2.考试结束后,请将试题卷和答题卡一并交回。

一、语文知识积累(1~6 题,每题 2 分,第 7 题 8 分,共 20 分)

1.下列词语中加点字注音,不完全正确的一项是( )

A. 卓.越(zhuó)

迸.溅(bèng)

倦.怠(juàn)

无精.打采(jīng)

B. 拾.级(shè)

炽.热(zhì)

沙砾.(shuò)

酣.然入梦(hān)

C. 莅.临(lì)

蓦.然(mò)

恪.守(kè)

间不容发.(fà)

D. 伫.立(zhù)

坍.塌(tān)

悲怆.(chuàng) 气冲斗.牛(dǒu)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A. 簇拥

B. 广袤

C. 遨游

D. 浮躁

斑斓

寒噤

眺望

凋零

摩肩接踵

入目三分

穿流不息

殚精竭虑

轻歌漫舞

雕梁画栋

彬彬有礼

戛然而止

3.下列句子中横线上应填入的词语,正确的一项是( )

季节上的隆冬将尽,但

还将在此驻防三两个月,远不是秋高气爽时节的

,

这一个

的季节里,气势磅礴的密云来去匆匆,形如金字塔的各拉丹冬主峰难得在云

遮雾障中

尊荣。

A. 严寒

B. 寒冷

C. 严寒

D. 寒冷

明媚

妩媚

妩媚

明媚

风云变幻

风云变幻

风起云涌

风起云涌

一现

一睹

一现

一睹

4.对下列病句的病因解说,不正确的一项是( )

A. 现场采样是一个环境监测中十分重要的环节。(“一个”不应放在“环境监测”的前

面,语序不当)

1

�

B. 随着国内疫情得到有效控制,使人民生活逐渐恢复正常。(“随着……”和“使……”

连用,使句子缺少主语)

C. 老王和老李是我的忘年交,他 80 多岁了,很喜欢侍弄花草。(“他”指代不明)

D. 能否搞好中小学生思想道德教育,是提高学生德育素养的重要途径。(“提高”和“途

径”搭配不当)

5. 给下列句子排序,最恰当的一项是( )

①但是,现在我们知道实际情形并不是这样。

②通过对格陵兰岛冰核的测量,我们有了一份 10 多万年以来地球气候变化的详细记录。

结果并不乐观。本试卷由“名校题库”编辑整理

③相反,它的气候总是在温暖和严寒之间剧烈地摇摆不停,快速变化。

④在很长一段时间内,我们认为地球是渐渐地进入和脱离冰川期的,其周期在数十万年

以上。

⑤记录表明地球在最近一段历史时期根本不是人们以前所认为的那样,是一个风调雨顺

的安身之处。

A. ②⑤③①④

B. ②④①⑤③

C. ④①②⑤③

D. ④①⑤②③

6.下列表述不正确的一项是( )

A. 在我国古代,人们席地而坐时把腰挺直称为“长跪”,离席站立称为“避席”,这两

个举动都表示敬意。

B. 自谢道韫吟咏出“未若柳絮因风起”后,“咏絮之才”就被用来赞誉女性出众的才华。

C. “为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”表达了冰心对祖国深沉

的爱。

D. 茨威格的《列夫·托尔斯泰》前半部分极力描写托尔斯泰平凡的长相,后半部分则透

过他的眼睛,展示出他灵魂的深邃、伟大。

7.根据提示填空。(每空 1 分,共 8 分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该

空不得分)

(1)出门东向看,

。(《十五从军征》)

(2)

,小桥流水人家。(马致远《天净沙·秋思》)

(3)子曰:“三军可夺帅也,

。”(《论语》)

(4)是故学然后知不足,

。(《礼记》)

2

�

(5)说起濒临失传的拉祜族红茶秘制工艺,人们无不扼腕叹息,所幸在有识之士的不懈努

力下,“拉祜红茶”又重新回到人们的生活中,这正如晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》中

所说“

,

。”

(6)初中毕业会上,同学们纷纷用杜甫《望岳》中的“

,

。”

来抒发自己的凌云壮志。

二、综合性学习(8~12 题,共 12 分)

(一)学习与探究(4 分)

阅读下面的材料,完成 8~9 题。

联合国《生物多样性公约》(简称 CBD)是一项保护地球生物资源的国际公约,主题为

“共建地球生命共同体”的 CBD 第十五次缔约方大会将在中国云南昆明召开。

【材料一】2020 年 5 月 22 日,云南省政府新闻办召开发布会,发布我国第一部生物多

样性方面的白皮书——《云南的生物多样性》。据发布会介绍,近年来云南已采取以下举措

保护生物的多样性:健全生物多样性保护制度,加强生物多样性保护研究,完善自然保护地

体系,加强生物资源合理利用及生物多样性减贫示范,严格生物多样性监督执法,推进生物

多样性国际交流合作。

【材料二】

野生植物类型自然保护区

野生动物类型自然保护区

10 个

7.76 万公顷

26 个

42.11 万公顷

亚洲象:从 150 头增长到 300 头左右。

滇金丝猴种群:从 2000 年的 13 群 1400~1700 只增长到约 3000 只。

黑颈鹤:从 1996 年的约 1600 只增长到约 3000 只。

【材料三】2020 年联合国生物多样性大会会标图案

(2019 年统计数据)

3

�

8.请对材料一、二的主要信息进行综合概括。(2 分)

9.请用简洁的语言对材料三的图案进行解说。(2 分)

(二)名著阅读(4 分)

【文段一】以后可忘却了,大概也和现今的国粹保存大家的议论差不多。但我对于这中

西学堂,却也不满足,因为那里面只教汉文,算学,英文和法文。功课较为别致的,还有杭

州的求是书院,然而学费贵。本试卷由“名校题库”编辑整理

【文段二】总觉得不大合适,可是无法形容出这种不合适来。现在是发现了大致相近的

字眼了,“乌烟瘴气“,庶几乎其可也,只得走开……于是毫无问题,去考矿路学堂引去了。

10.(1)上面两个文段出自名著《

》,讲述的是

(人名)求学期间的两次

心理变化,体现了他对新时代、新思想的追求。(2 分)

(2)请从下列三项中任选一项,参照示例。联系名著内容谈谈所选人物的追求。(2 分)

①简·爱(《简·爱》) ②祥子(《骆驼祥子》) ③“红小鬼”(《红星照耀中国))

【示例】唐僧在西天取经途中历经重重磨难,但始终坚持造福众生的追求,最终取回三藏真

经。

(三)书写与鉴赏(4 分)

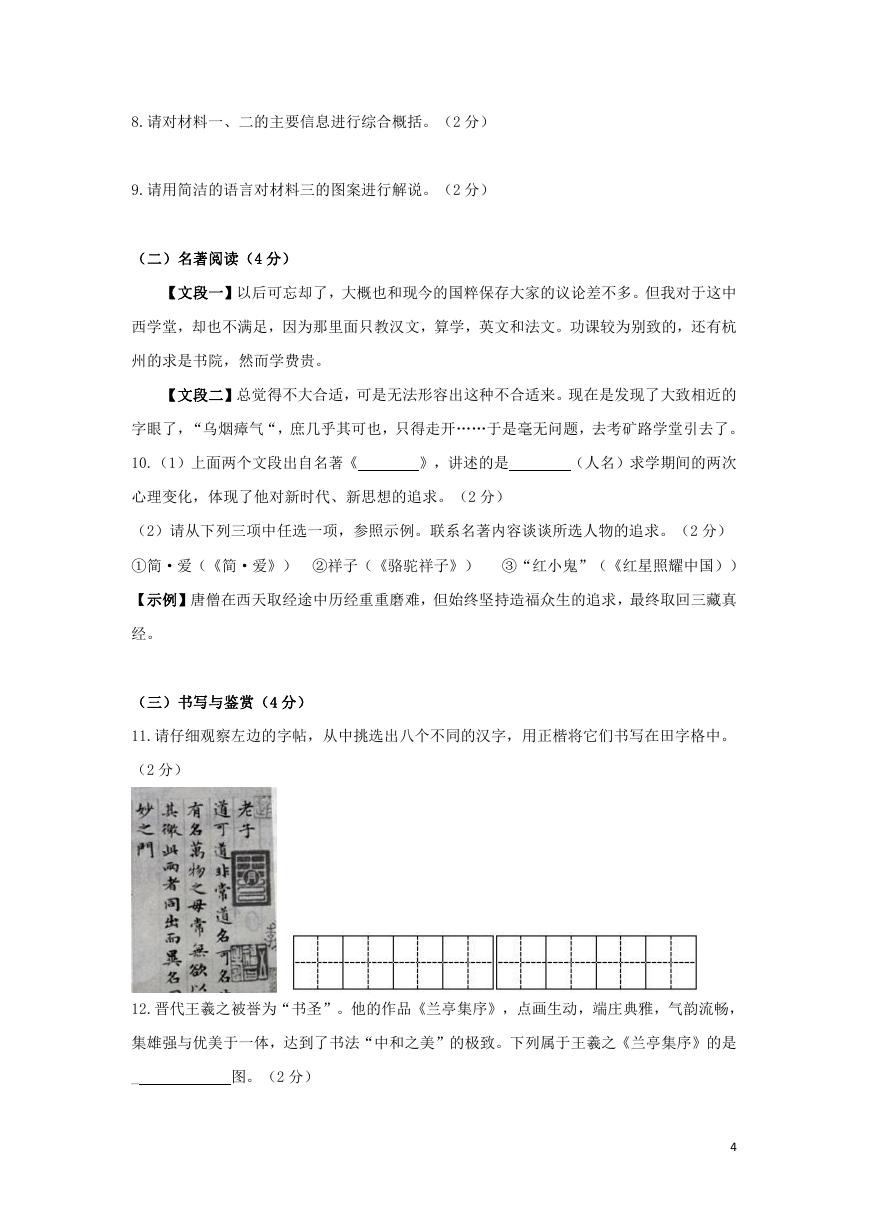

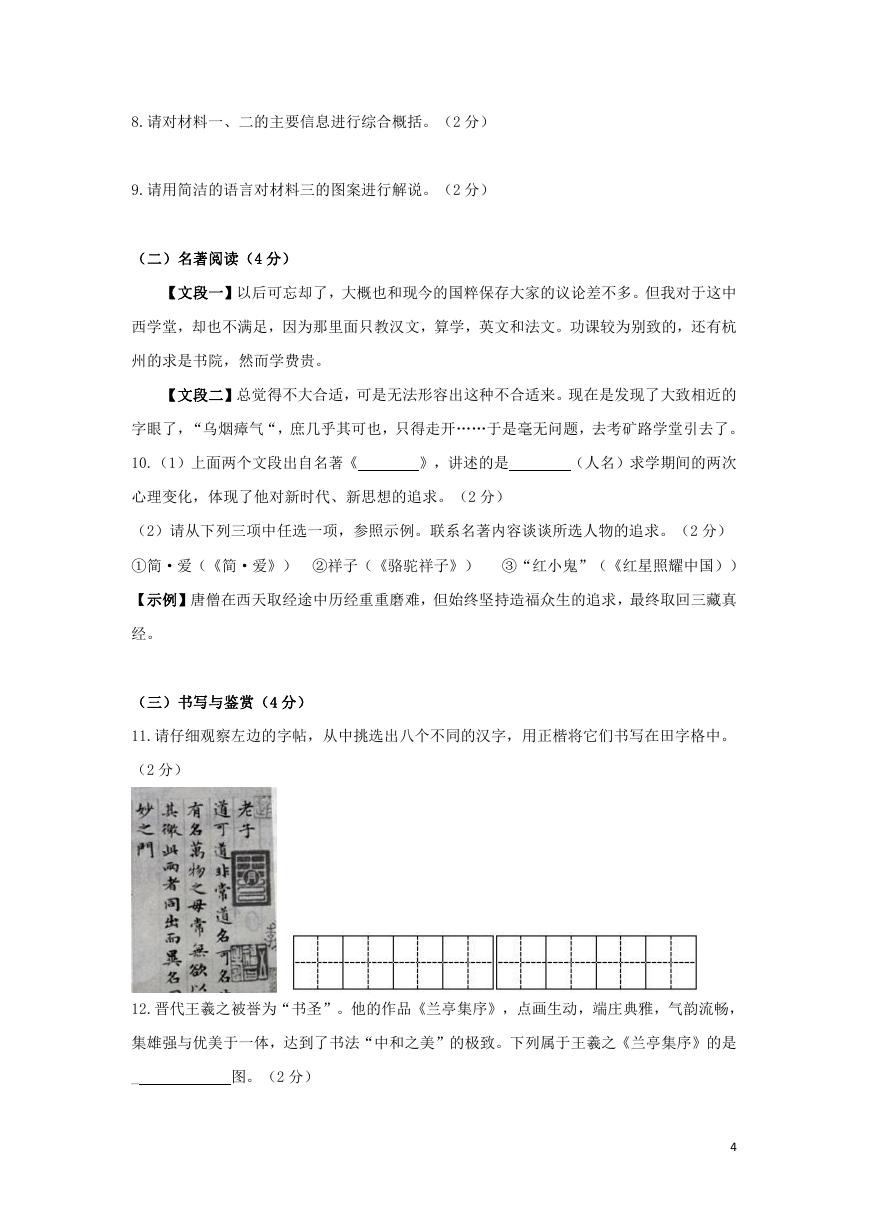

11.请仔细观察左边的字帖,从中挑选出八个不同的汉字,用正楷将它们书写在田字格中。

(2 分)

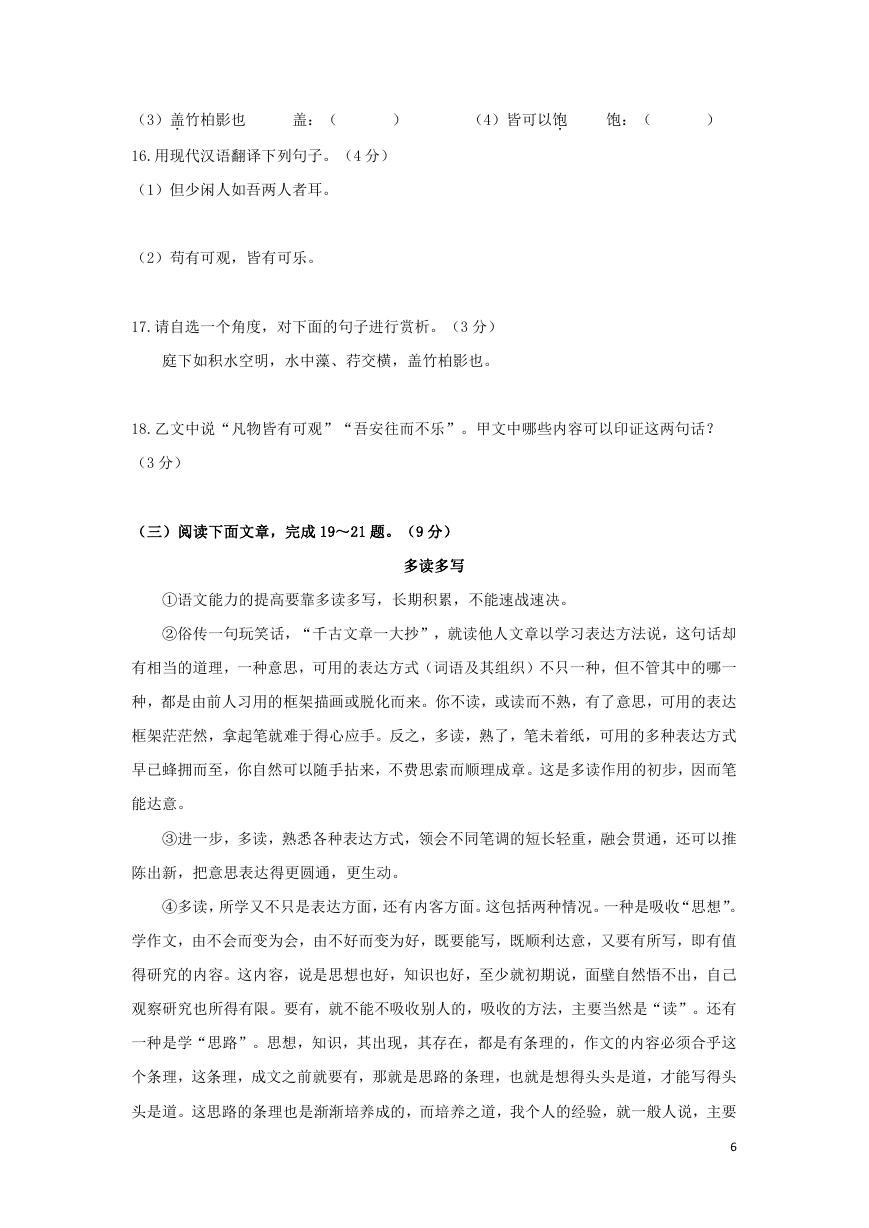

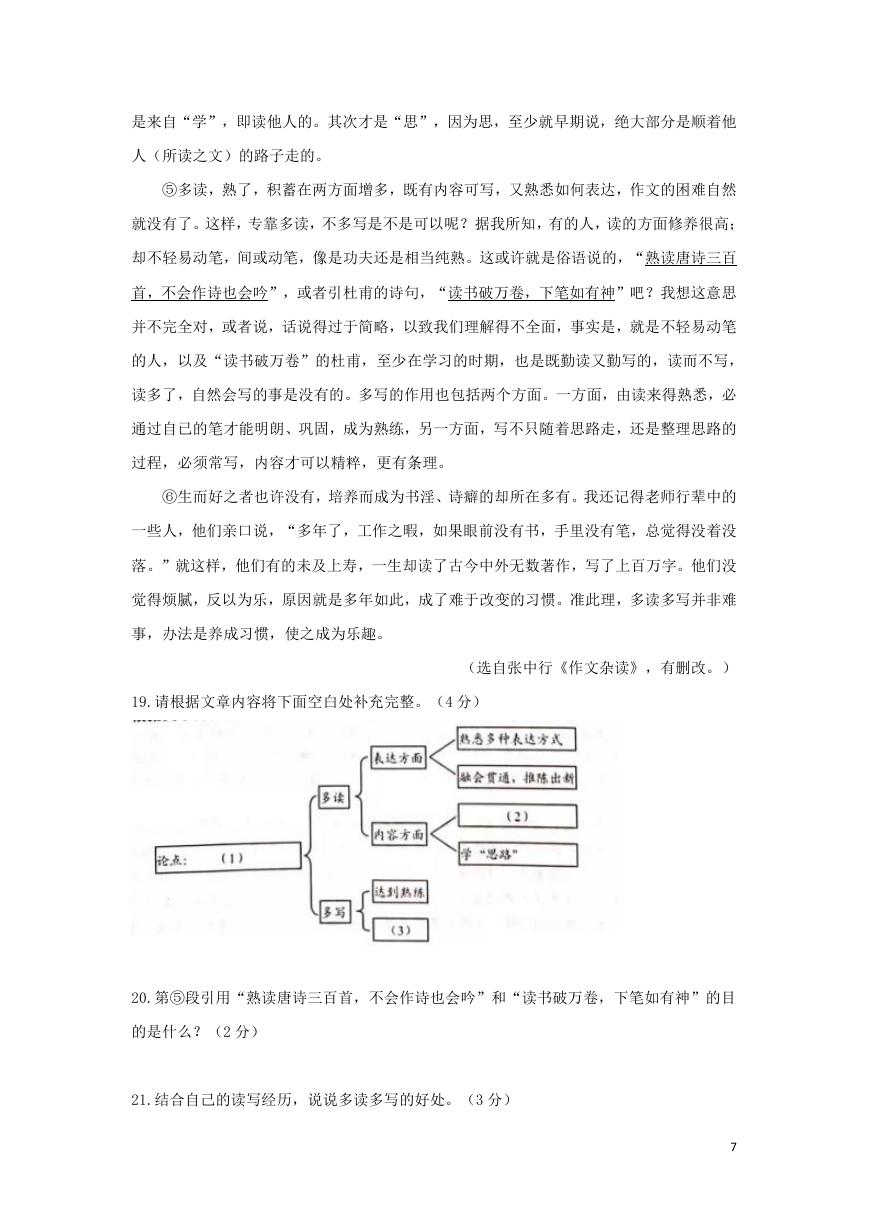

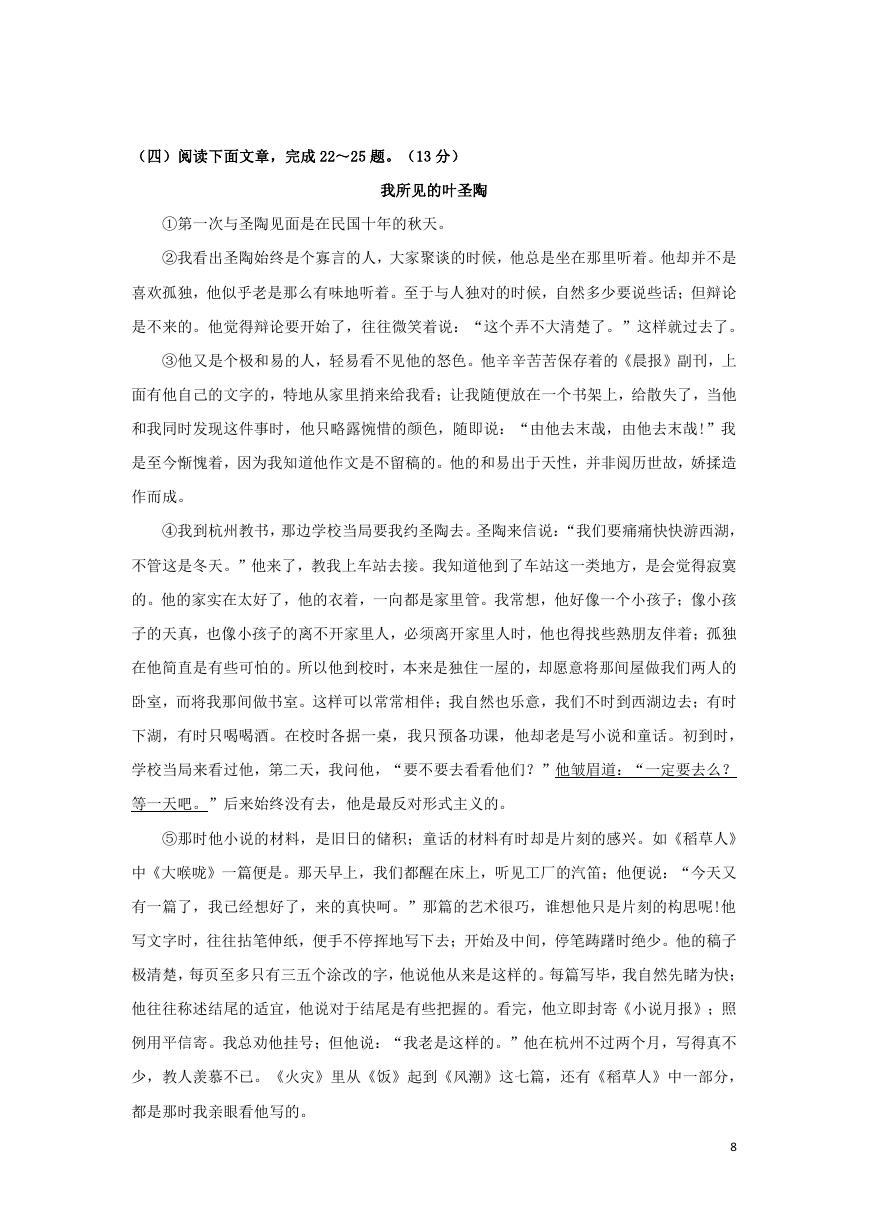

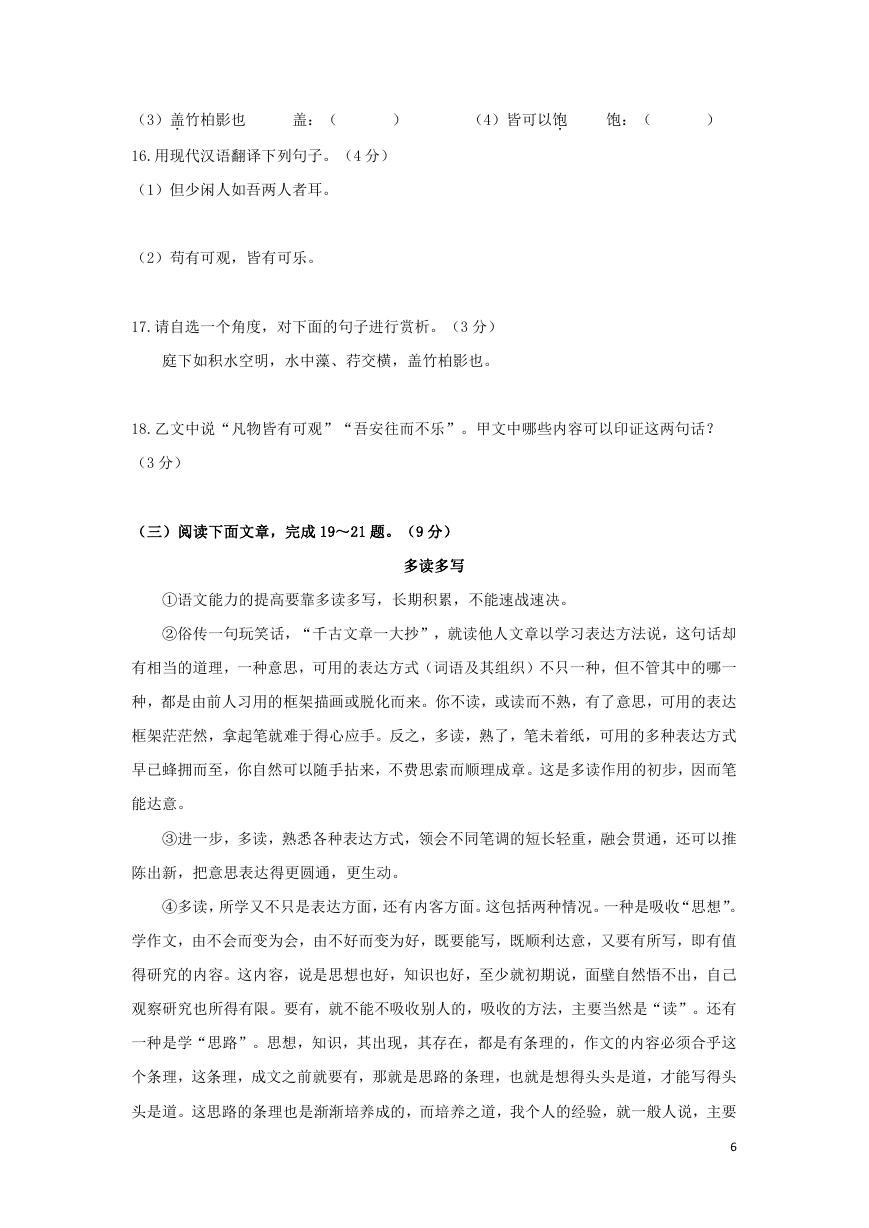

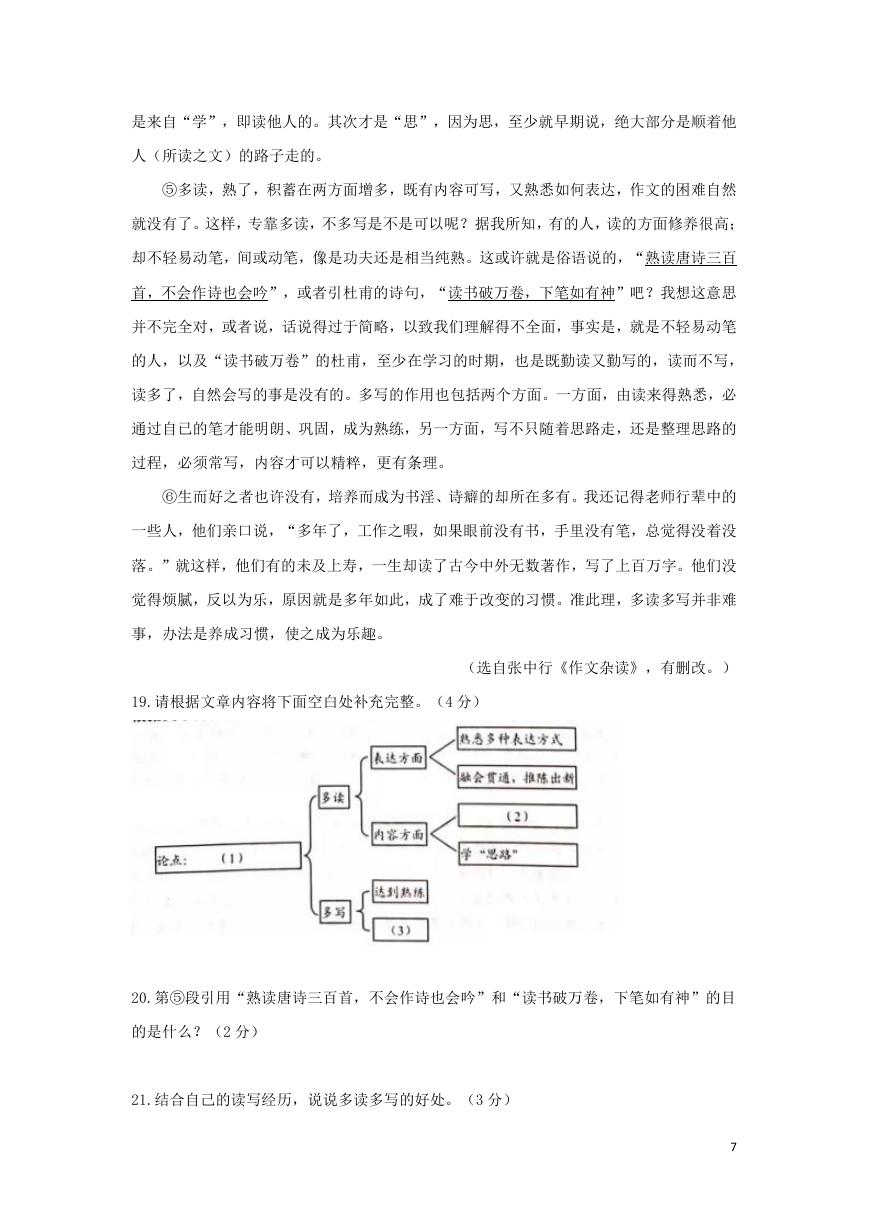

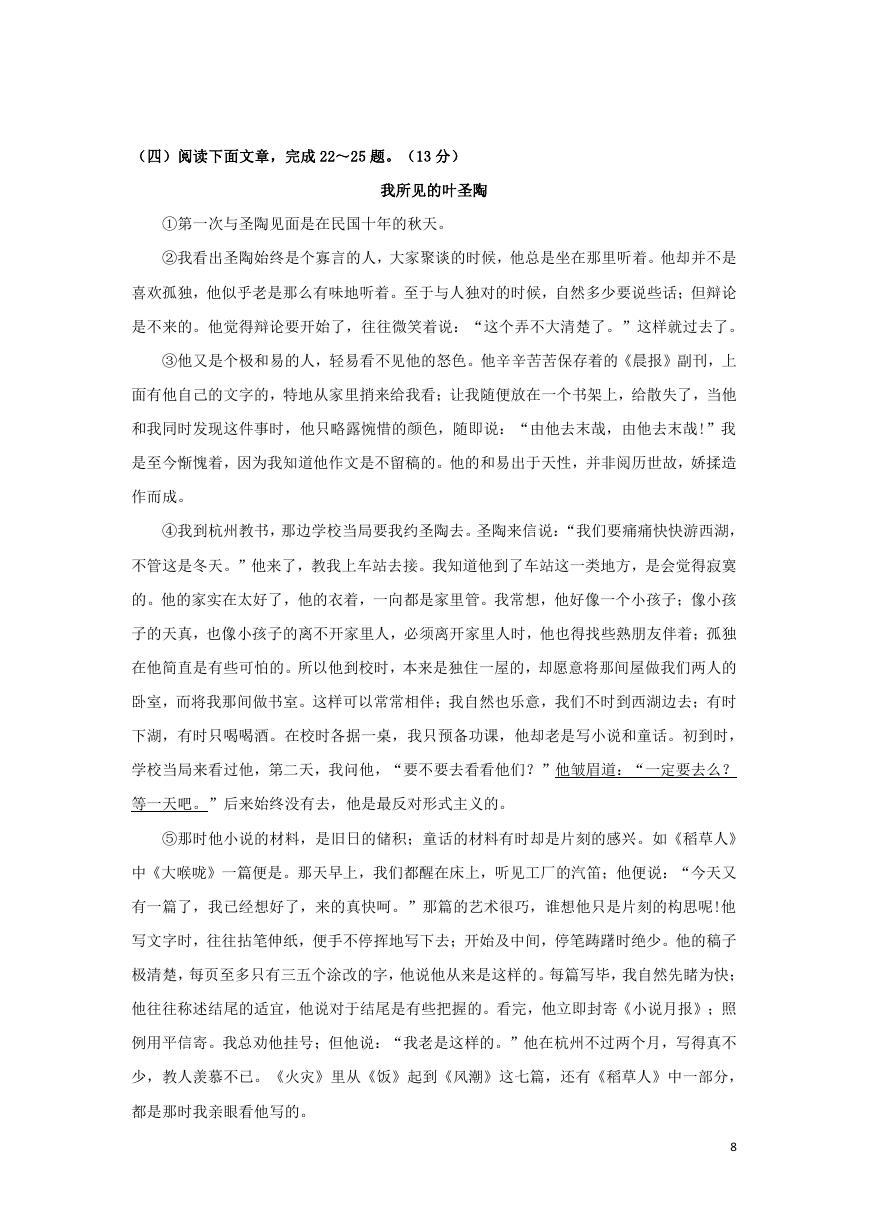

12.晋代王羲之被誉为“书圣”。他的作品《兰亭集序》,点画生动,端庄典雅,气韵流畅,

集雄强与优美于一体,达到了书法“中和之美”的极致。下列属于王羲之《兰亭集序》的是

_

图。(2 分)

4

�

甲

乙

丙

三、阅读(13~25 题,共 38 分)

(一)阅读下面这首词,完成 13~14 题。(4 分)

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

13.题目“登京口北固亭有怀”中的“怀”包含哪些内容?(2 分)

14.“何处望神州”在全词中的作用是什么?请简要分析。(2 分)

(二)阅读下面的文言文,完成 15~18 题。(12 分)

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺

寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨①,皆可以醉,果

蔬草木,皆可以饱.。推此类也,吾安往而不乐?

(节选自苏轼《超然台记》)

【注释】①哺糟啜醨(chuò lí):吃酒糟,喝薄酒。

15.解释下列句中加点词的意思。(2 分)

(1)念.无与为乐者

念:(

)

(2)相与..步于中庭 相与:(

)

5

�

(3)盖.竹柏影也

盖:(

)

(4)皆可以饱.

饱:(

)

16.用现代汉语翻译下列句子。(4 分)

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)苟有可观,皆有可乐。

17.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。(3 分)

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

18.乙文中说“凡物皆有可观”“吾安往而不乐”。甲文中哪些内容可以印证这两句话?

(3 分)

(三)阅读下面文章,完成 19~21 题。(9 分)

多读多写

①语文能力的提高要靠多读多写,长期积累,不能速战速决。

②俗传一句玩笑话,“千古文章一大抄”,就读他人文章以学习表达方法说,这句话却

有相当的道理,一种意思,可用的表达方式(词语及其组织)不只一种,但不管其中的哪一

种,都是由前人习用的框架描画或脱化而来。你不读,或读而不熟,有了意思,可用的表达

框架茫茫然,拿起笔就难于得心应手。反之,多读,熟了,笔未着纸,可用的多种表达方式

早已蜂拥而至,你自然可以随手拈来,不费思索而顺理成章。这是多读作用的初步,因而笔

能达意。

③进一步,多读,熟悉各种表达方式,领会不同笔调的短长轻重,融会贯通,还可以推

陈出新,把意思表达得更圆通,更生动。

④多读,所学又不只是表达方面,还有内客方面。这包括两种情况。一种是吸收“思想”。

学作文,由不会而变为会,由不好而变为好,既要能写,既顺利达意,又要有所写,即有值

得研究的内容。这内容,说是思想也好,知识也好,至少就初期说,面壁自然悟不出,自己

观察研究也所得有限。要有,就不能不吸收别人的,吸收的方法,主要当然是“读”。还有

一种是学“思路”。思想,知识,其出现,其存在,都是有条理的,作文的内容必须合乎这

个条理,这条理,成文之前就要有,那就是思路的条理,也就是想得头头是道,才能写得头

头是道。这思路的条理也是渐渐培养成的,而培养之道,我个人的经验,就一般人说,主要

6

�

是来自“学”,即读他人的。其次才是“思”,因为思,至少就早期说,绝大部分是顺着他

人(所读之文)的路子走的。

⑤多读,熟了,积蓄在两方面增多,既有内容可写,又熟悉如何表达,作文的困难自然

就没有了。这样,专靠多读,不多写是不是可以呢?据我所知,有的人,读的方面修养很高;

却不轻易动笔,间或动笔,像是功夫还是相当纯熟。这或许就是俗语说的,“熟读唐诗三百

首,不会作诗也会吟”,或者引杜甫的诗句,“读书破万卷,下笔如有神”吧?我想这意思

并不完全对,或者说,话说得过于简略,以致我们理解得不全面,事实是,就是不轻易动笔

的人,以及“读书破万卷”的杜甫,至少在学习的时期,也是既勤读又勤写的,读而不写,

读多了,自然会写的事是没有的。多写的作用也包括两个方面。一方面,由读来得熟悉,必

通过自已的笔才能明朗、巩固,成为熟练,另一方面,写不只随着思路走,还是整理思路的

过程,必须常写,内容才可以精粹,更有条理。

⑥生而好之者也许没有,培养而成为书淫、诗癖的却所在多有。我还记得老师行辈中的

一些人,他们亲口说,“多年了,工作之暇,如果眼前没有书,手里没有笔,总觉得没着没

落。”就这样,他们有的未及上寿,一生却读了古今中外无数著作,写了上百万字。他们没

觉得烦腻,反以为乐,原因就是多年如此,成了难于改变的习惯。准此理,多读多写并非难

事,办法是养成习惯,使之成为乐趣。

(选自张中行《作文杂读》,有删改。)

19.请根据文章内容将下面空白处补充完整。(4 分)

20.第⑤段引用“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”和“读书破万卷,下笔如有神”的目

的是什么?(2 分)

21.结合自己的读写经历,说说多读多写的好处。(3 分)

7

�

(四)阅读下面文章,完成 22~25 题。(13 分)

①第一次与圣陶见面是在民国十年的秋天。

我所见的叶圣陶

②我看出圣陶始终是个寡言的人,大家聚谈的时候,他总是坐在那里听着。他却并不是

喜欢孤独,他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候,自然多少要说些话;但辩论

是不来的。他觉得辩论要开始了,往往微笑着说:“这个弄不大清楚了。”这样就过去了。

③他又是个极和易的人,轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副刊,上

面有他自己的文字的,特地从家里捎来给我看;让我随便放在一个书架上,给散失了,当他

和我同时发现这件事时,他只略露惋惜的颜色,随即说:“由他去末哉,由他去末哉!”我

是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。他的和易出于天性,并非阅历世故,娇揉造

作而成。

④我到杭州教书,那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说:“我们要痛痛快快游西湖,

不管这是冬天。”他来了,教我上车站去接。我知道他到了车站这一类地方,是会觉得寂寞

的。他的家实在太好了,他的衣着,一向都是家里管。我常想,他好像一个小孩子;像小孩

子的天真,也像小孩子的离不开家里人,必须离开家里人时,他也得找些熟朋友伴着;孤独

在他简直是有些可怕的。所以他到校时,本来是独住一屋的,却愿意将那间屋做我们两人的

卧室,而将我那间做书室。这样可以常常相伴;我自然也乐意,我们不时到西湖边去;有时

下湖,有时只喝喝酒。在校时各据一桌,我只预备功课,他却老是写小说和童话。初到时,

学校当局来看过他,第二天,我问他,“要不要去看看他们?”他皱眉道:“一定要去么?

等一天吧。”后来始终没有去,他是最反对形式主义的。

⑤那时他小说的材料,是旧日的储积;童话的材料有时却是片刻的感兴。如《稻草人》

中《大喉咙》一篇便是。那天早上,我们都醒在床上,听见工厂的汽笛;他便说:“今天又

有一篇了,我已经想好了,来的真快呵。”那篇的艺术很巧,谁想他只是片刻的构思呢!他

写文字时,往往拈笔伸纸,便手不停挥地写下去;开始及中间,停笔踌躇时绝少。他的稿子

极清楚,每页至多只有三五个涂改的字,他说他从来是这样的。每篇写毕,我自然先睹为快;

他往往称述结尾的适宜,他说对于结尾是有些把握的。看完,他立即封寄《小说月报》;照

例用平信寄。我总劝他挂号;但他说:“我老是这样的。”他在杭州不过两个月,写得真不

少,教人羡慕不已。《火灾》里从《饭》起到《风潮》这七篇,还有《稻草人》中一部分,

都是那时我亲眼看他写的。

8

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc