2017 下半年安徽教师资格证中学教育知识与能力真题及答

一、单项选择题

案

1、提出“泛智”教育思想,探讨“把一切事物教给一切人类的全部艺术”的教育家是(

)

A.夸美纽斯

B.特尔巴特

C.赞可夫

D.布鲁纳

答案: A

2、教育与人类社会共始终,为一切人一切社会所需品,是新生一代的成长和社会生活的延

续和发展不可缺少的手段。这表明教育具有(

)。

A.阶级性

B.历史性

C.永恒性

D.平等性

答案:C

3、社会成员经由教育的培养,刷选和提高,可以在不同的社会区域、社会层次、职业岗位

以及科层组织之间转化和调动。这种教育功能是(

)

A.社会流动性功能

B.文化传递功能

C.社会改造功能

D.人口控制功能

答案:A

4、法国启蒙思想家卢梭于 1762 年发表了小说体的教育名著,系统地阐述了他的自然主义

教育思想,这部教育名著是(

)

A.《理想国》

B.《巨人传》

C.《教育论》

D.《爱弥儿》

�

答案:D

5、不同时期、地域、民族和阶层中生活的人的思想、品行、才能和习性,无不打上历史、

地域、民族和阶层的烙印,表现出很大的差别,这种现象表明的影响人发展的因素是(

)

A.遗传素质

B.社会环境

C.教育影响

D.个体实践

答案:B

6、教育目的的制定受到诸多因素的影响,其中决定教育目的的性质、方向和内涵的因素是

(

)

A.受教育者的身心发展特点

B.哲学思想和教育思想

C.生产力水平和政治经济制度

D.文化传统和教育传统

答案:C

7、李老师再教育过程中,深入了解学生,针对学生不同的发展水平、兴趣、爱好和特长,

引导学生扬长避短,发展个性,不断促进学生的自由发展。李老师的这种做法适应了人身

心发展的哪一特点?(

)

A.顺序性

B.阶段性

C.连续性

D.差异性

答案:D

8、像任何事物的发展一样,学生品德的发展也是由其内部矛盾推动的。学生品德发展的内

部矛盾是(

)。

A.社会道德要求与学生现有品德发展水平之间的矛盾

B.社会德育要求与学生现有品德发展水平之间的矛盾

C.学生品德发展的社会要求与学校德育要求之间的矛盾

D.学生品德发展的新需要与其现有发展水平之间的矛盾

�

答案:D

9、教学过程是一种特殊的认识过程,其区别于人类一般认识的特点是(

)

A.主动性、阅读性和引导性

B.探索性、间接性和引导性

C.间接性、引导性和简洁性

D.间接性、引导性和复杂性

答案:C

10、2001 年,教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行》》规定,我国普通高中阶段的

课程设置方式是(

)

A.以分科课程为主

B.分科课程和综合课程结合

C.以综合课程为主

D.活动课程和学科课程结合

答案:A

11、在一定课程理论指导下,依据培养目标和课程方案,以纲要形式编制的关于教学科目

内容,教学实施建议以及课程资源开发等方面的指导性文件是(

)

A.课程计划

B.课程标准

C.教学方案

D.教学指南

答案:B

12、在某个时期内,个体对某种刺激特别敏感,过了这个时期,同样的刺激则影响响很小

或没有影响,这个时期称为(

)

A.关键期

B.发展期

C.转折期

D.潜伏期

答案:A

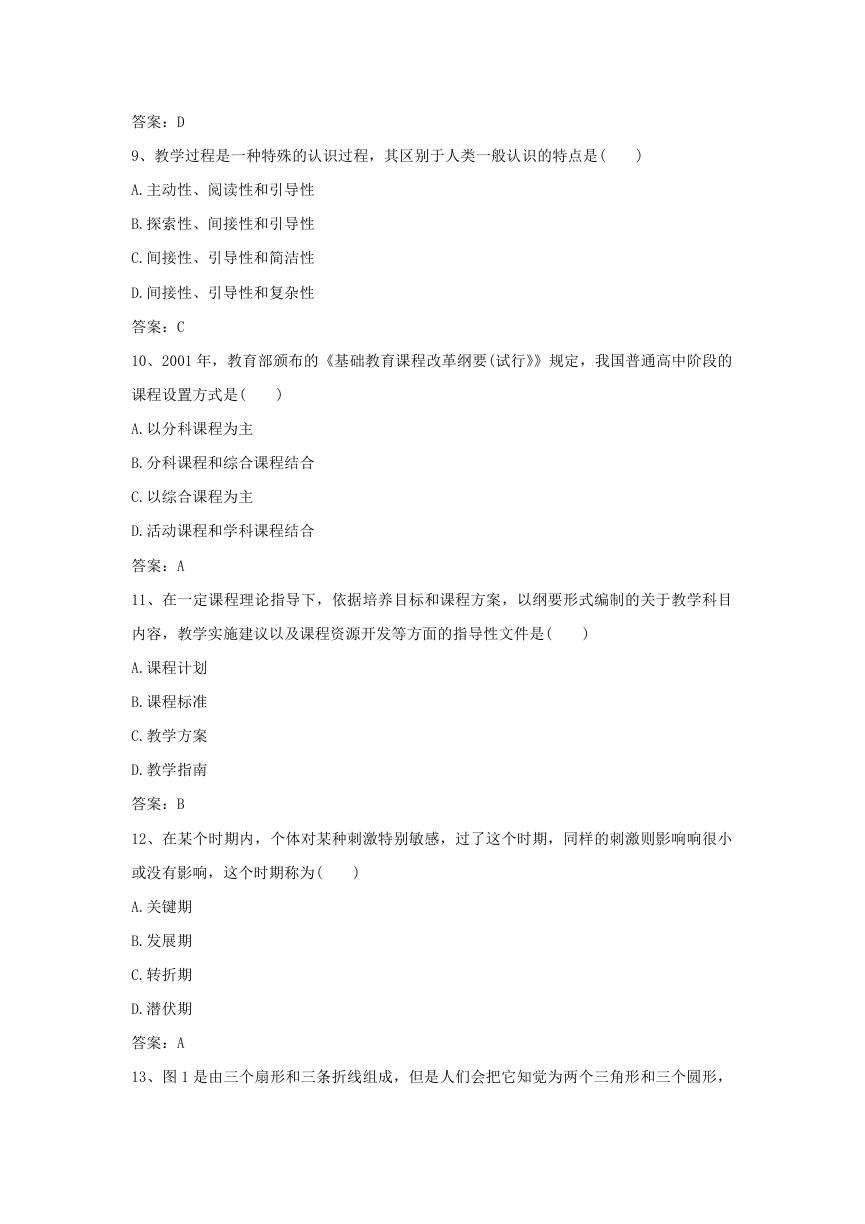

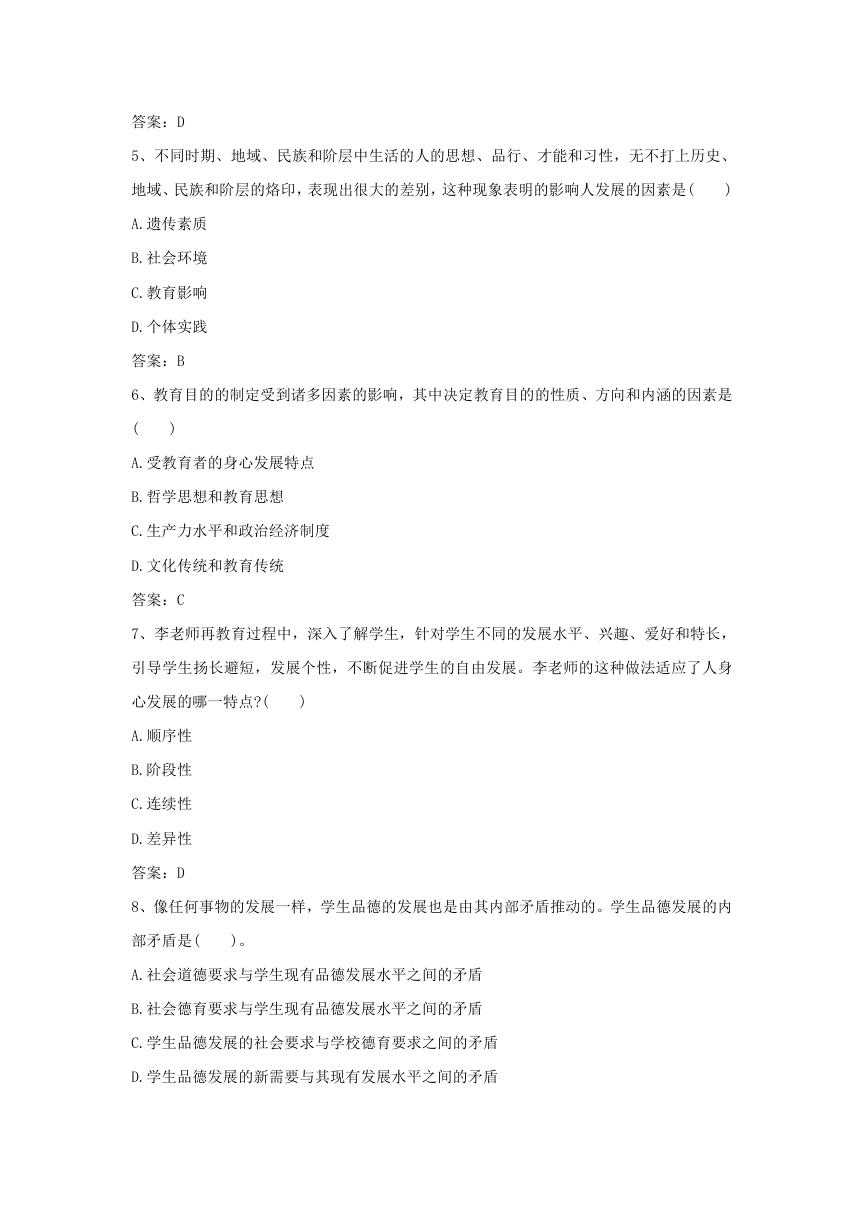

13、图 1 是由三个扇形和三条折线组成,但是人们会把它知觉为两个三角形和三个圆形,

�

其反映的知觉特性是(

)

A.整体性

B.选择性

C.稳定性

D.恒常性

答案:A

14、按照埃里克森人格发展理论,12-18 岁个体心理发展的主要任务是(

)

A.强化自我主动性

B.培养勤奋感

C.建立自我同一性

D.获得亲密感

答案:C

15、下列教师课堂行为中,体现教师正确运用无意注意规律的是(

)

A.对教学重点在语音、语调上予以强调

B.发现个别学生上课走神时,立即点名批评

C.讲课前公布学生成绩

D.用彩色粉笔把黑板边缘装饰得格外醒目

答案:A

16、地理老师教学生记忆“乞力马扎罗山”时,为方便学生记忆,将之戏称为“骑着马打

着锣”。这种学习策略属于(

)

A.复述策略

B.精细加工策略

C.组织策略

�

D.元认知策略

答案:B

17、英语老师先教学生蔬菜、水果、肉的英文单词,再教羊肉、牛肉、胡萝卜、辣椒、西

红柿、芒果、木瓜、香蕉等英文单词,并要求学生把后者纳入到前者的类别中。这种知识

学习属于(

)

A.下为学习

B.上位学习

C.组合学习

D.并列学习

答案:A

18、当解出一道困惑自己许久的难题时,小明感到无比兴奋、激动。心理学将小明此时的

情感体验称为(

)

A.道德感

B.理智感

C.美感

D.幸福感

答案:B

19、小东每次锁门离家后,明知已锁过门,但总是怀疑门没有锁上,非要返回检查才安心。

他的这种表现属于(

)

A.强迫恐惧

B.强迫焦虑

C.强迫观念

D.强迫行为

答案:D

20、在小组讨论中,关于什么是道德行为培养的关键,同学们有下列四种不同的看法。其

中正确的是(

)

A.形成良好的道德意志

B.形成良好的道德环境

C.形成良好的道德情感

�

D.形成良好的道德习惯

答案:D

21、教师在课堂上提问一些有难度的问题时,通常会不由自主地将眼光停留在那些优秀的

学生身上。这种现象反映的是(

)

A.从众效应

B.木桶效应

C.期待效应

D.投射效应

答案:C

二、辨析题(本题共 4 小题,每小题 8 分,共 32 分)判断正误,并说明理由

22、德育的起点是提高道德认识。

答案:

题干的观点是错误的。

(1)德育过程的一般顺序可以概括为知、情、意、行,以知为开端、以行为终结;但是由于

社会生活的复杂性,德育影响的多样性等因素,德育具体实施过程,又具有多种开端。

(2)教师可根据学生品德发展的具体情况,或从导之以行开始,或从动之以情开始,或从锻

炼品德意志开始。

(3)因此说法是错误的。

23、教学具有教育性。

答案:

题干中的观点是正确的。

(1)教学中,教师向学生传授知识和学习方法的过程,也同时是对学生进行思想品德教育,

培养学生成才的过程。

(2)构成教学活动的每个要素都包含着极其丰富的教育因素。这些教育因素在教书活动中发

挥思想品德教育作用是客观存在的。

(3)从教学活动的整个过程来看,在教学中,学生掌握知识的过程,就是教师指导学生能动

地认识客观世界的过程,同样具有教育性。

所以观点是正确的。

24、短时记忆向长时记忆转化的条件是想象。

�

答案:

题干观点是错误的。要使短时记忆转向长时记忆需要通过复述。

(1)短时记忆保持时间较短,容量有限,储存时间一般不会超过 1 分钟,容量为 7±2 个组

块。如果长时间得不到复述,则就会再次进入瞬时记忆,最终遗忘。

(2)因此短时记忆向长时记忆转化的条件是复述,而不是想象。

所以题干的说法是错误的。

25、负强化和惩罚在本质上是相同的。

答案:

题干观点是错误的。

(1)负强化是撤销厌恶刺激的过程,本质是增加某种期望行为出现的概率。

(2)惩罚是当有机体做出某种反应以后,呈现一个厌恶刺激,本质是减少不良行为出现的概

率。

(3)因此,题干的说法是错误的。

三、简答题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

26、简述综合实践活动的主要领域。

答案:

(1)研究性学习。研究性学习是指学生基于自身兴趣,在教师指导下,从自然、社会和学生

自身生活中选择和确定研究专题,主动地获取知识、应用知识、解决问题的学习活动。

(2)社区服务与社会实践。社区服务与社会实践是学生在教师指导下,走出教室,参与社区

和社会实践活动,以获取直接经验、发展实践能力、增强社会责任感为主旨的学习领域。

(3)信息技术教育。信息技术不仅是综合实践活动有效实施的重要手段,而且是综合实践活

动探究的重要内容。信息技术教育的目的在于帮助学生发展适应信息时代需要的信息素。

(4)劳动技术教育。劳动与技术教育是以学生获得积极劳动体验、形成良好技术素养为主的

多方面发展为目标,且以操作性学习为特征的学习领域。

27、简述班主任工作的基本内容。

答案:

1.了解和研究学生

2.组织和培养班集体

3.建立成长档案

�

4 组织班会活动和课外活动

5.协调各种教育影响

6.操行评定

7.班主任计划与总结

8.个别教育工作

28、简述建构主义学习理论的知识观、学习观、学生观。

答案:

1.知识观

(1)知识并不是对现实的准确表征,它只是一种解释、一种假设,并不是问题的最终答案。

(2)知识并不能精确地概括世界的法则,在具体问题中不能拿来便用,一用就灵,而是需要

针对具体情境进行再创造。

(3)知识不可能以实体的形式存在于具体个体之外。

2.建构主义学习观

(1)学习不是知识由教师向学生的传递,而是学生建构自己的知识的过程;

(2)学生不是被动的信息吸收者,而是信息意义的主动建构者,这种建构不可能由其他人代

替。

3.建构主义学生观

(1)学生并不是空着脑袋走进教室的,教学不能无视学生的这些经验,而是要把儿童现有的

知识经验作为新知识的生长点,引导儿童从原有的知识经验中“生长”出新的知识经验。

(2)教学不是知识的传递,而是知识的处理和转换。所以教师应该重视学生对各种现象的理

解,倾听他们的看法,洞察他们这些想法的由来。

(3)学生对问题的理解常常各异,这些差异本身便构成了一种宝贵的学习资源。

29、简述态度与品德形成的三阶段及其主要内容。

答案:

(1)依从——从众、服从、顺从

依从阶段的行为具有盲目性、被动性、不稳定,随情境的变化而变化。

(2)认同

认同是在思想、情感、态度和行为上主动接受他人的影响,态度和行为与他人相接近。认

同实质上就是对榜样的模仿。

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc