2014 年湖南省永州市中考化学真题及答案

化学变化和物理变化的判别.

一、单项选择题<共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1.<2 分)下列操作只涉及物理变化的是<

A. 用玉 M 酿酒

C. 用稀硫酸除铁锈

考

点:

专

题:

分

析:

物质的变化与性质.

)

B. 用浓硫酸干燥氧气

D. 用铁矿石冶炼生铁

本题考查学生对物理变化和化学变化的确定.判断一个变化是物理变化还是化学变

化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有

生成其他物质的是物理变化.

解:A、用玉 M 酿酒有新物质乙醇生成,属于化学变化,故 A 错;

B、用浓硫酸干燥氧气是利用浓硫酸的吸水性,没有新物质生成,属于物理变化,故

B 正确;

C、稀硫酸除铁锈是用硫酸与铁锈发生化学反应除掉,故 C 错;

D、用铁矿石冶炼生铁是利用还原剂与铁的化合物反应生成铁,属于化学变化,故 D

错.

故选 B.

搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键.判断的标准是看在

变化中有没有生成+他物质.一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质

形状的变化.

解

答:

点

评:

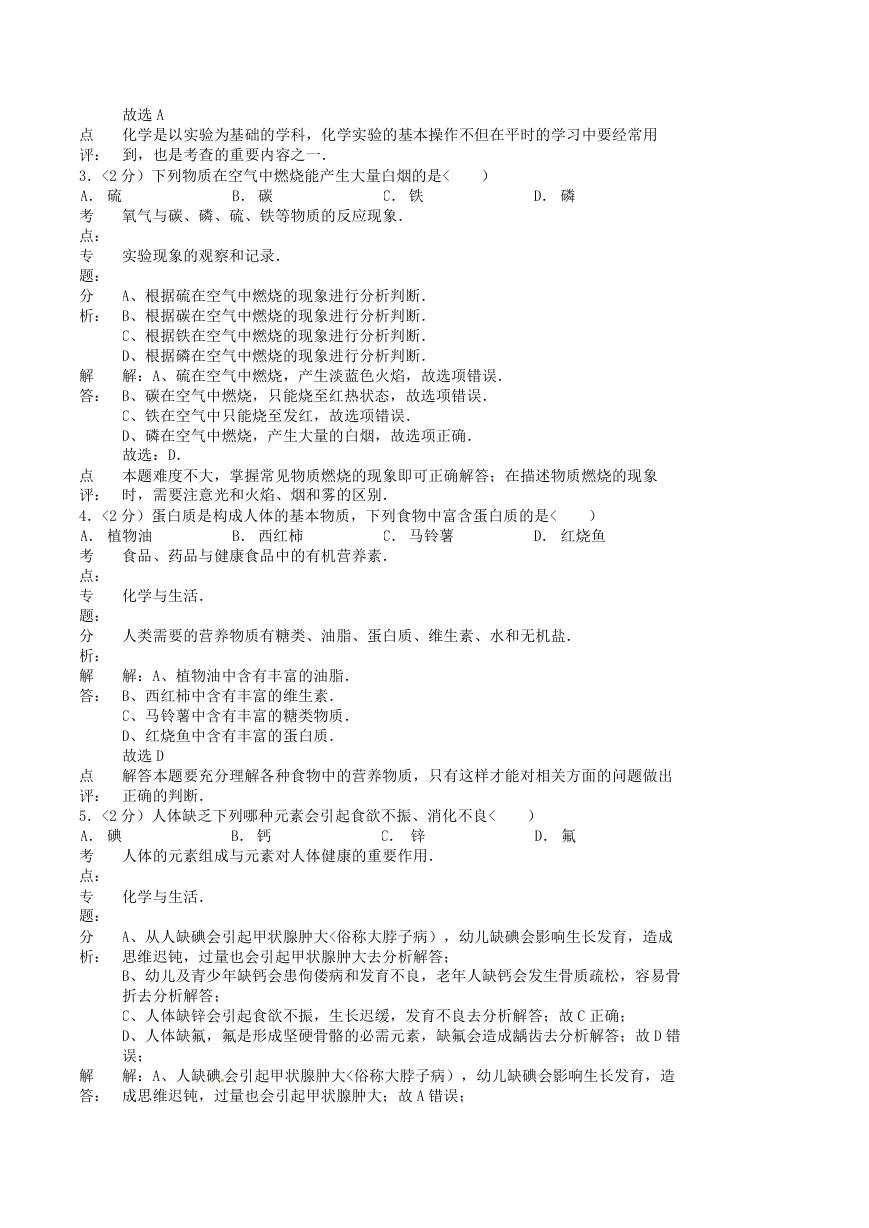

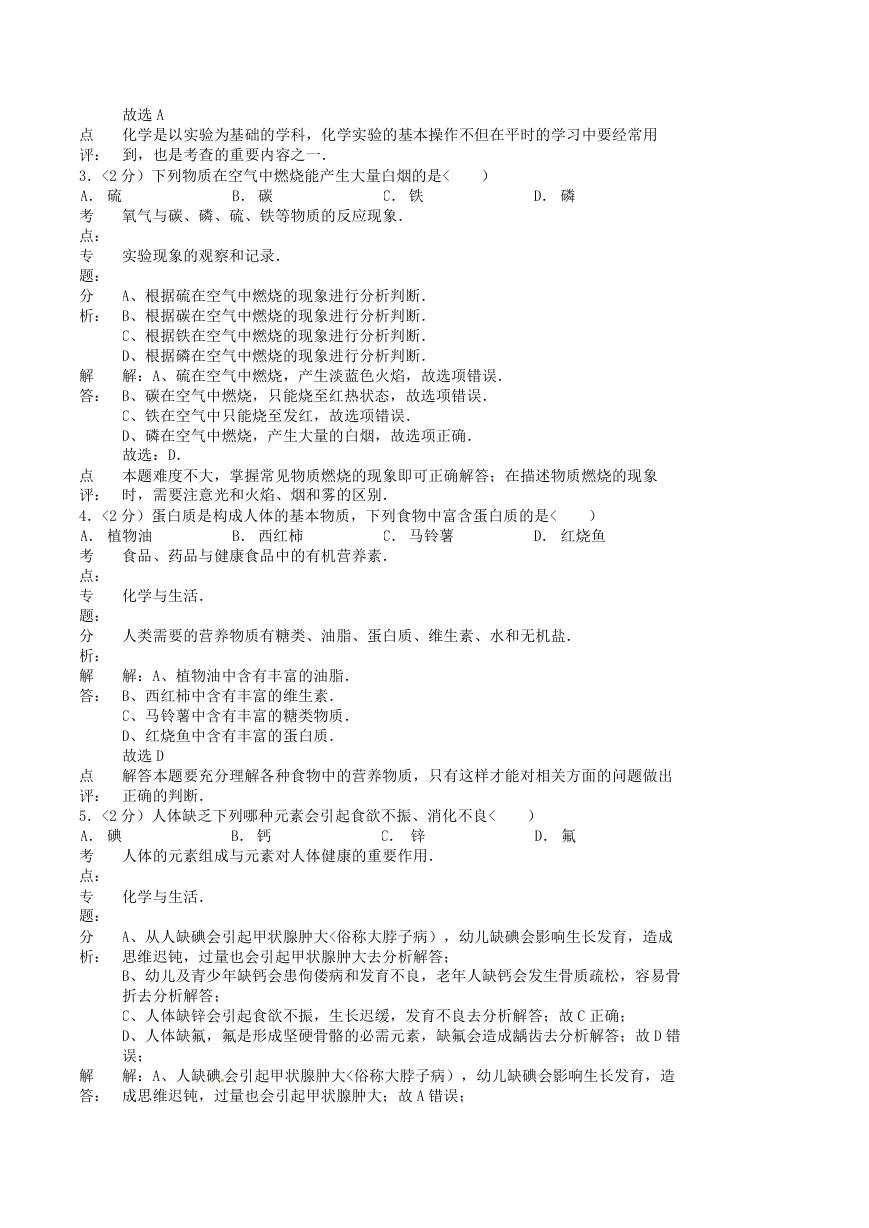

2.<2 分)下列图示操作正确的是<

A.

)

B.

量筒读数

C.

滴加液体

D.

铁丝在氧气中燃烧

气体验满

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

测量容器-量筒;液体药品的取用;氧气的化学性质;二氧化碳的检验和验满.

常见仪器及化学实验基本操作.

A、从量筒使用方法判断;

B、根据胶头滴管的正确使用方法分析;

C、根据氧气的化学性质实验注意事项分析;

D、从气体验满方法判断.

解:A、量筒读数时,使视线与液体的凹液面的最低处保持相平.故操作正确.

B、用胶头滴管取用少量液体药品时,滴管要悬空垂直滴加,滴管不可伸入试管内

部,故错误;

C、铁丝在氧气中燃烧时,集气瓶要铺一层细沙或水,故错误;

D、气体验满时应将带火星的木条放在集气瓶口,而不是深入集气瓶内.故 D 操作错

误.

�

故选 A

化学是以实验为基础的学科,化学实验的基本操作不但在平时的学习中要经常用

到,也是考查的重要内容之一.

)

D. 磷

B. 碳

氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反应现象.

点

评:

3.<2 分)下列物质在空气中燃烧能产生大量白烟的是<

A. 硫

考

点:

专

题:

分

析:

实验现象的观察和记录.

C. 铁

)

D. 氟

解

答:

A、根据硫在空气中燃烧的现象进行分析判断.

B、根据碳在空气中燃烧的现象进行分析判断.

C、根据铁在空气中燃烧的现象进行分析判断.

D、根据磷在空气中燃烧的现象进行分析判断.

解:A、硫在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,故选项错误.

B、碳在空气中燃烧,只能烧至红热状态,故选项错误.

C、铁在空气中只能烧至发红,故选项错误.

D、磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,故选项正确.

故选:D.

本题难度不大,掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答;在描述物质燃烧的现象

时,需要注意光和火焰、烟和雾的区别.

B. 西红柿

食品、药品与健康食品中的有机营养素.

点

评:

4.<2 分)蛋白质是构成人体的基本物质,下列食物中富含蛋白质的是<

A. 植物油

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

化学与生活.

人类需要的营养物质有糖类、油脂、蛋白质、维生素、水和无机盐.

C. 马铃薯

)

D. 红烧鱼

解:A、植物油中含有丰富的油脂.

B、西红柿中含有丰富的维生素.

C、马铃薯中含有丰富的糖类物质.

D、红烧鱼中含有丰富的蛋白质.

故选 D

解答本题要充分理解各种食物中的营养物质,只有这样才能对相关方面的问题做出

正确的判断.

B. 钙

人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用.

点

评:

5.<2 分)人体缺乏下列哪种元素会引起食欲不振、消化不良<

A. 碘

考

点:

专

题:

分

析:

化学与生活.

C. 锌

A、从人缺碘会引起甲状腺肿大<俗称大脖子病),幼儿缺碘会影响生长发育,造成

思维迟钝,过量也会引起甲状腺肿大去分析解答;

B、幼儿及青少年缺钙会患佝偻病和发育不良,老年人缺钙会发生骨质疏松,容易骨

折去分析解答;

C、人体缺锌会引起食欲不振,生长迟缓,发育不良去分析解答;故 C 正确;

D、人体缺氟,氟是形成坚硬骨骼的必需元素,缺氟会造成龋齿去分析解答;故 D 错

误;

解:A、人缺碘 会引起甲状腺肿大<俗称大脖子病),幼儿缺碘会影响生长发育,造

成思维迟钝,过量也会引起甲状腺肿大;故 A 错误;

解

答:

�

B、幼儿及青少年缺钙会患佝偻病和发育不良,老年人缺钙会发生骨质疏松,容易骨

折;故 B 错误;

C、人体缺锌会引起食欲不振,生长迟缓,发育不良;故 C 正确;

D、人体缺氟,氟是形成坚硬骨骼的必需元素,缺氟会造成龋齿;故 D 错误;

故答案为:C.

熟记各种物质中所含元素的种类,知道缺少什么元素得什么病.

)

C. 空气

D. 蔗糖

B. 干冰

纯净物和混合物的判别.

点

评:

6.<2 分)下列物质属于混合物的是<

A. 氧气

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

物质的分类.

纯净物由一种物质组成,混合物由多种物质组成.

解:A、氧气是由一种物质组成的,属于纯净物;

B、干冰是二氧化碳的固体,是由一种物质组成的,属于纯净物;

C、空气中含有氮气、氧气、二氧化碳等物质,属于混合物;

D、蔗糖是由一种物质组成的,属于纯净物.

故选:C.

判断物质属于纯净物或混合物时,只要判断组成物质的种类即可,即只有一种物质

组成的物质属于纯净物,由两种或两种以上物质组成的物质属于混合物.

点

评:

7.<2 分)电视报道中的“毒胶囊”泛指利用工业皮革废料为原料生产含重金属铬

评: 后再根据化肥的分类方法确定化肥的种类.

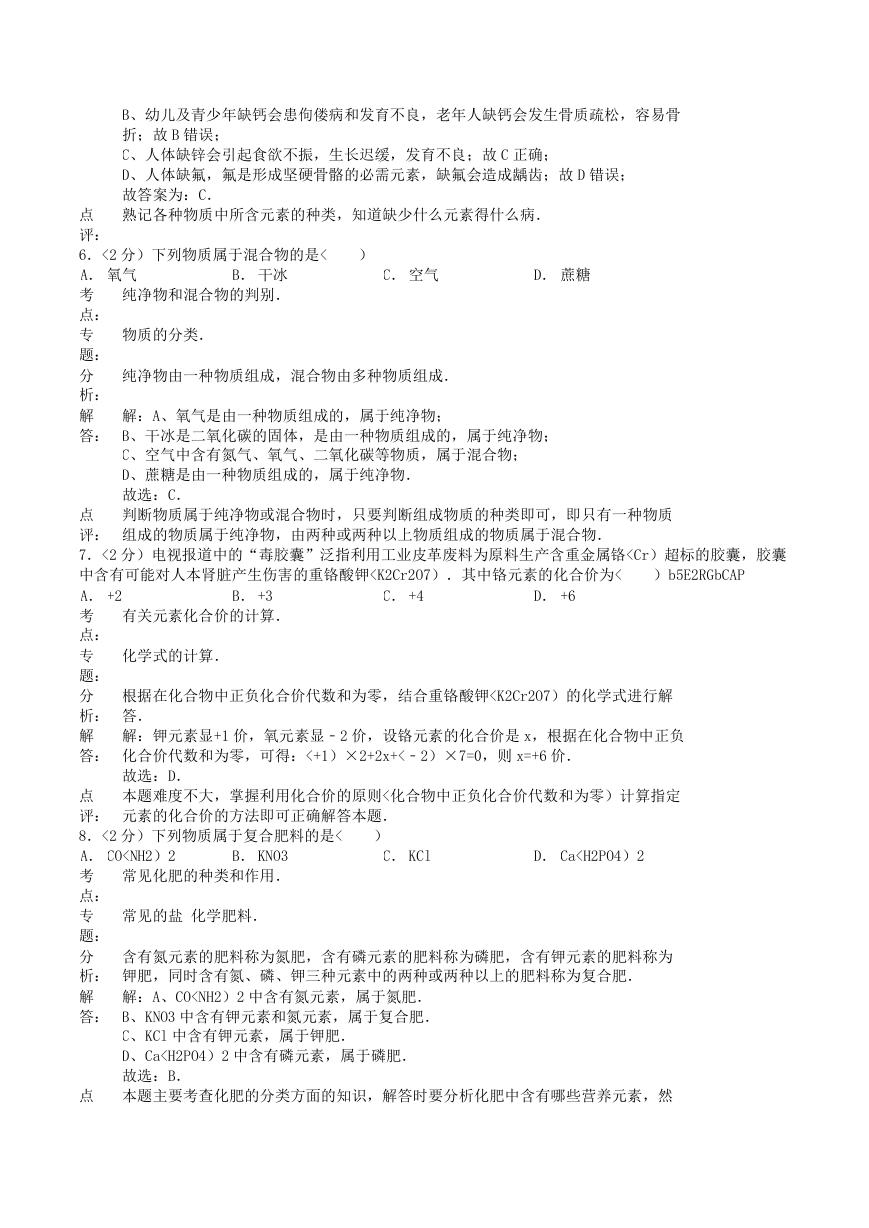

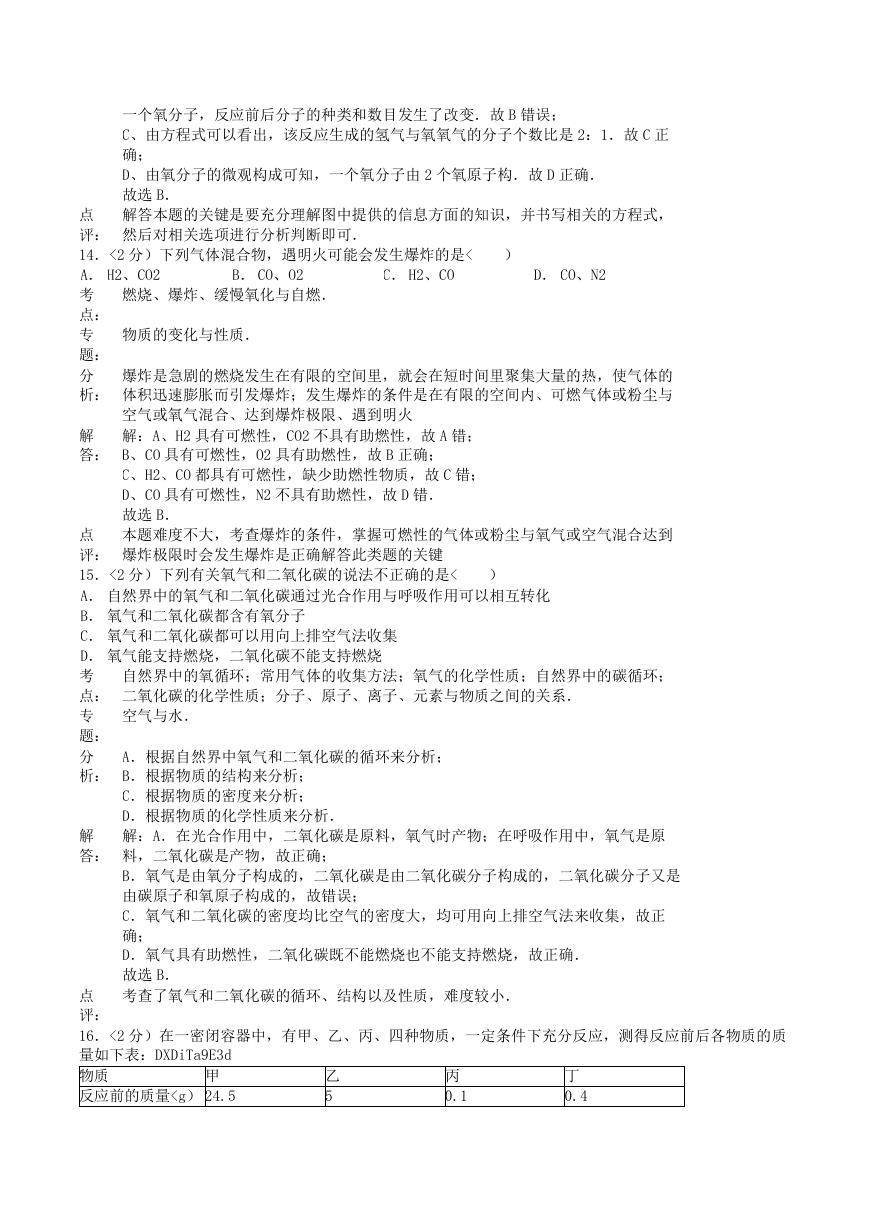

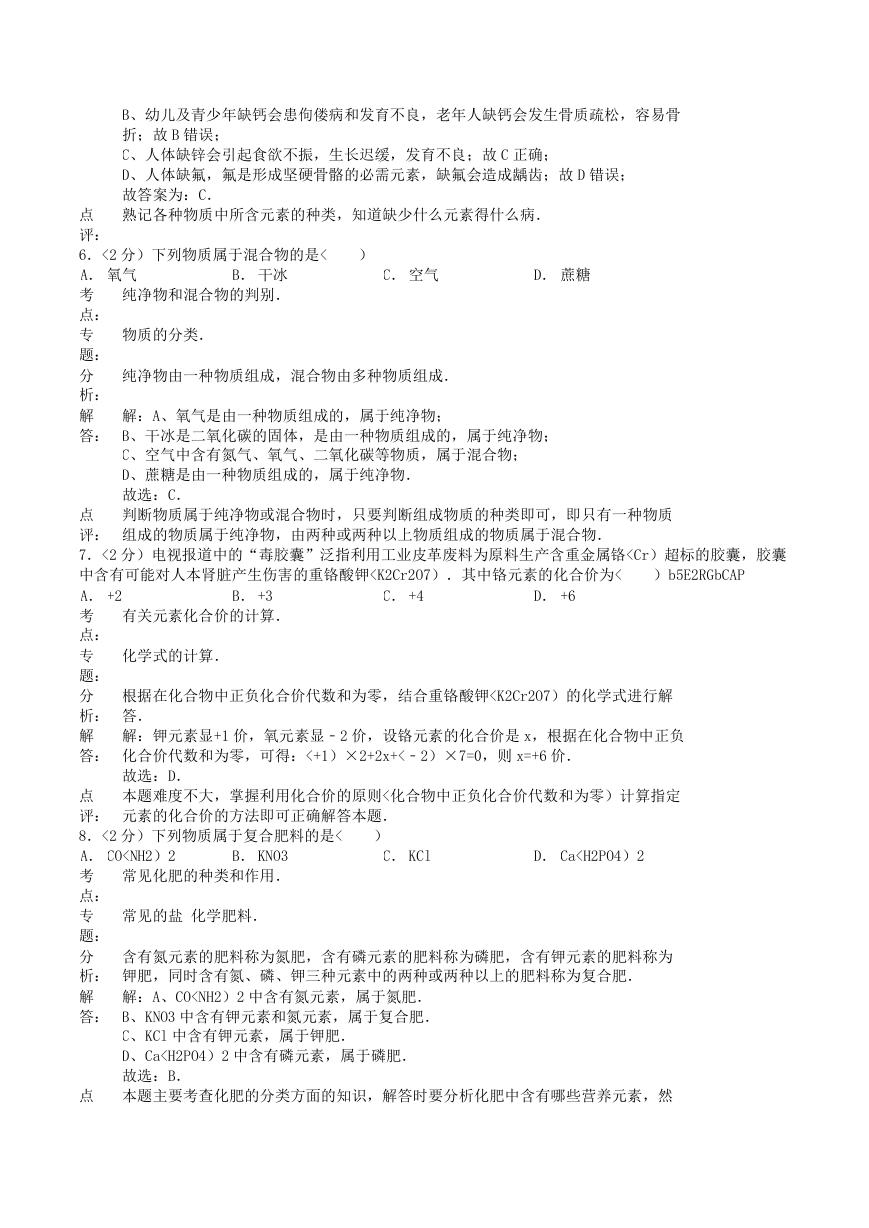

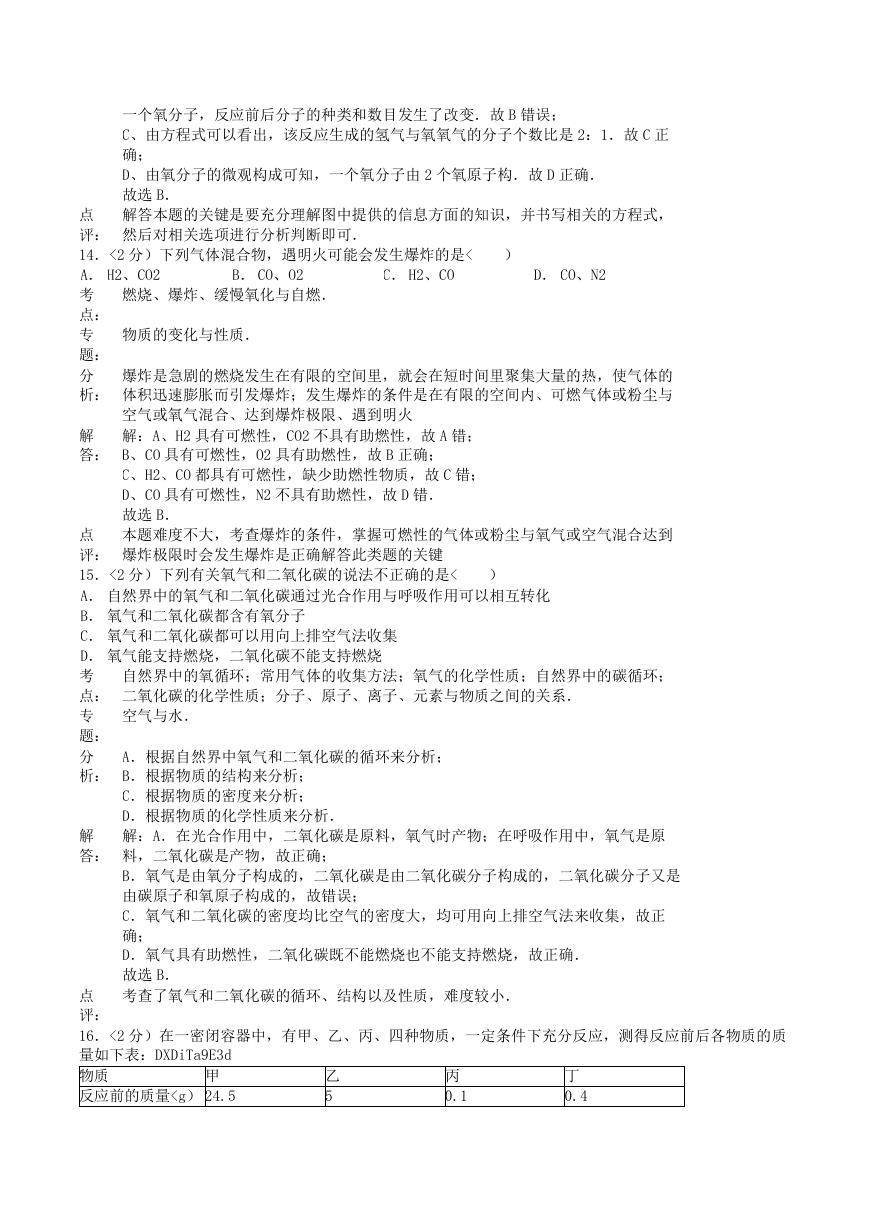

9.<2 分)下列粒子结构示意图中表示阴离子的是<

A.

C.

B.

)

D.

原子结构示意图与离子结构示意图.

化学用语和质量守恒定律.

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

根据核内质子数与核外电子数之间的关系分析,当核电荷数=核内质子数=核外电子

数,为原子;当核电荷数=核内质子数>核外电子数,为阳离子;当核电荷数=核内

质子数<核外电子数,为阴离子;进行解答.

解:A、核内质子数=12>核外电子数=10,属于阳离子.故 A 不符合题意;

B、核内质子数=核外电子数=10,属于原子.故 B 不符合题意;

C、核内质子数=8<核外电子数=10,属于阴离子.故 C 符合题意;

D、核内质子数=11>核外电子数=10,属于阳离子.故 D 不符合题意.

故选 C.

本题考查学生对原子结构示意图及其意义的理解,明确粒子中核内质子数和核外电

子数之间的关系是解题的关键.

)

B. Cu+H2SO4═CuSO4+H2↑

点

评:

10.<2 分)下列化学方程式书写正确的是<

A.

H2O2

H2O+O2↑

C.

4Fe+3O2

2Fe2O3

D. CaCO3+2HCl═CaCl2+CO2↑+H2O

化学用语和质量守恒定律.

书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

考

点:

专

题:

分

析:

解

答: 解:A、该化学方程式没有配平,正确的化学方程式应为 2H2O2

根据化学方程式判断正误的方法需考虑:应用的原理是否正确;化学式书写是否正

确;是否配平;反应条件是否正确;↑和↓的标注是否正确.

2H2O+O2↑.

B、铜的金属活动性比氢弱,不能与硫酸发生置换反应,故选项错误.

C、铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,正确的化学方程式为 3Fe+2O2

Fe3O4.

D、该化学方程式书写完全正确.

故选:D.

本题难度不大,在解此类题时,首先分析应用的原理是否正确,然后再根据方程式

的书写规则进行判断;化学方程式正误判断方法是:先看化学式是否正确,再看配

平,再看反应条件,再看气体和沉淀,最后短线改成等号.

点

评:

)p1EanqFDPw

11.<2 分)聚乙烯塑料是由成千上万个乙烯分子聚合而成的有机高分子化合物.乙烯的化学式为 C2H4,

下列关于 CH 的叙述不正确的是<

A. 乙烯属于有机物

B. 乙烯由碳、氢两种元素组成

C. 乙烯分子中碳原子和氢原子的个数比为 1:2

D. 乙烯中碳元素和氢元素的质量比为 2:1

考

点:

化学式的书写及意义;有机物与无机物的区别;元素质量比的计算.

�

专

题:

分

析:

解

答:

化学用语和质量守恒定律.

A.根据有机物的概念来分析;

B.根据物质的组成来分析;

C.根据物质的分子结构来分析;

D.根据物质中元素的质量比的计算方法来分析.

解:A.由乙烯的化学式可知,它是一种含碳元素的化合物,属于有机物;

B.由乙烯的化学式可知,它是由碳、氢两种元素组成的化合物;

C.由乙烯的化学式可知,乙烯分子中,碳原子和氢原子的个数比为:2:4=1:2;

D.乙烯中碳元素和氢元素的质量比为:<12×2):<1×4)=6:1.

故选 D.

本题主要考查学生运用所学化学知识综合分析和解决实际问题的能力.增加了学生

分析问题的思维跨度,强调了学生整合知识的能力.

)

B. 降低温度到可燃物的着火点以下

D. 降低可燃物的着火点

灭火的原理和方法.

点

评:

12.<2 分)“釜底抽薪”成语中蕴含的灭火原理是<

A. 隔绝空气

C. 移除可燃物

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

化学与生活.

根据釜底抽薪是将可燃物取走,使燃烧停止进行解答.

解:釜底抽薪体现的是一种常用的灭火方法,它利用的原理是清除可燃物,将锅底

的柴火抽走,就没有了可燃物,起到灭火的作用.

故选:C.

了解词语的字面意思和化学知识的相关之处,能用化学知识来解释词语.

点

评:

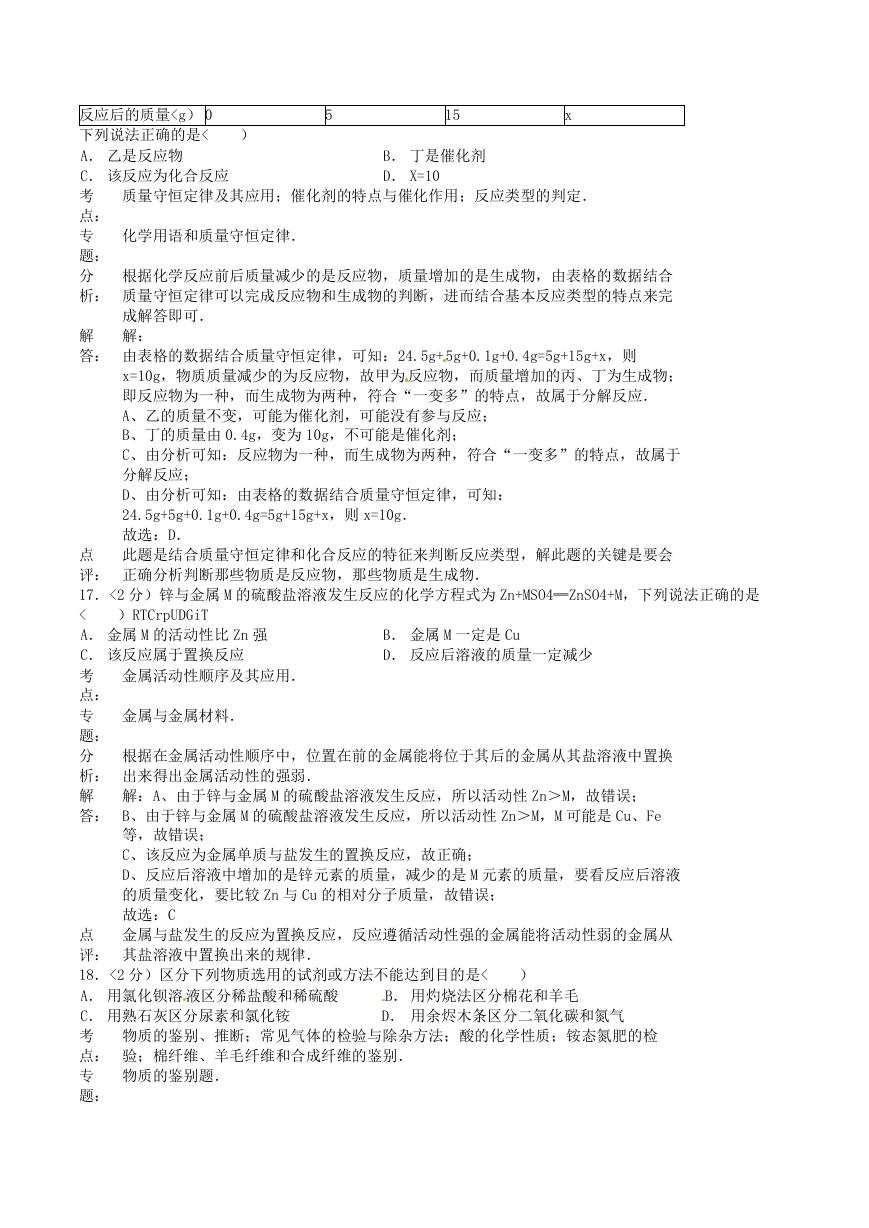

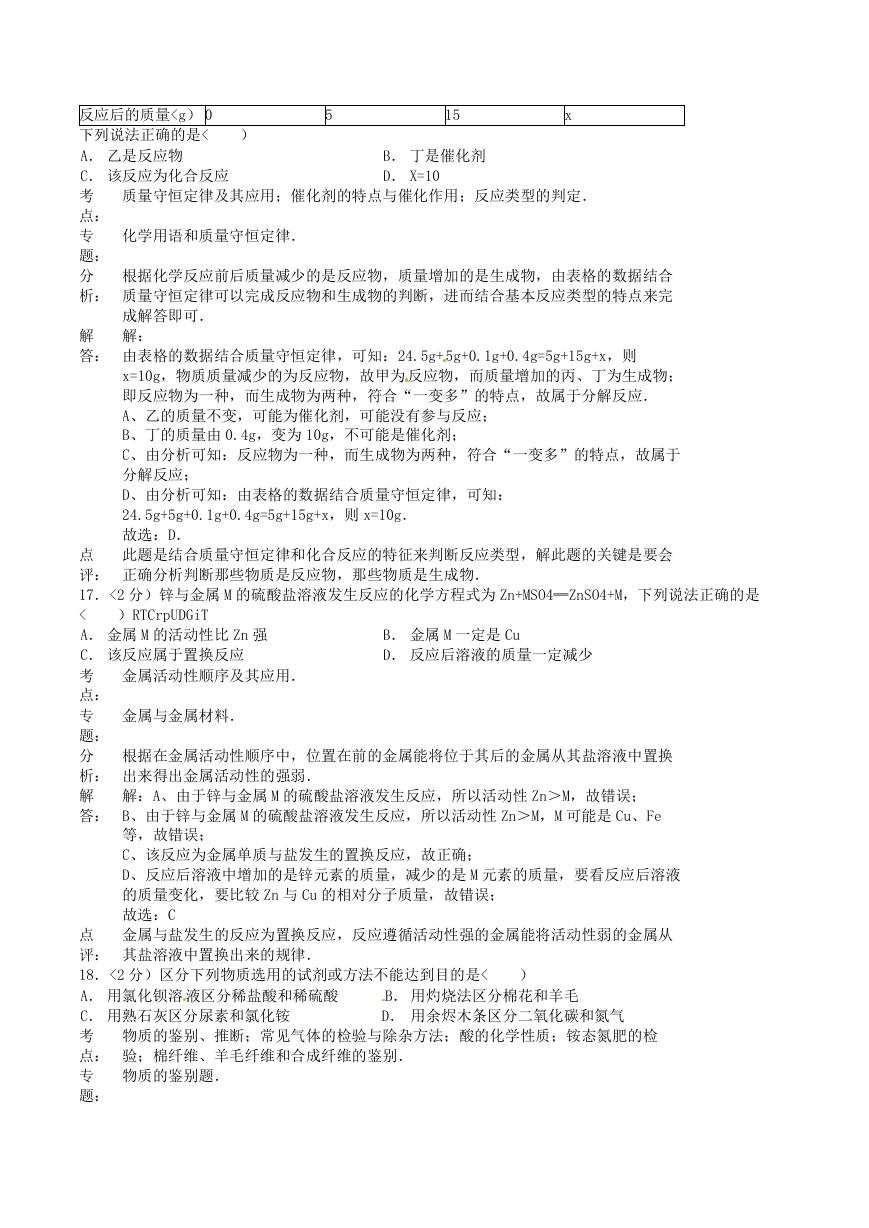

13.<2 分)如图是电解水的微观示意图,从中获得的信息错误的是<

)

微粒观 点及模型图的应用;化学反应的实质.

A. 化学变化中,分子可分为原子,原子不能再分

B. 反应前后分子的种类和数目没有改变

C. 生成的氢分子与氧分子的分子个数比为 2:1

D. 一个氧分子由 2 个氧原子构成

考

点:

专

题:

分

析:

化学反应模拟图型.

根据图示提供的信息进行分析.在水分解过程中,水分子发生了改变,生成了氢分

子和氧分子.化学反应前后原子的种类没有改变.水分解后生成氢气和氧气的分子

数比为 2:1,以及物质的分类分析解答即可.

解

答:

解:根据图示可知,水分解的方程式为:2H2O

2H2↑+O2↑,据此对选项进行

分析:

A、从该反应的图示可知在该反应中水分子能分解生成氢、氧两种原子,而氢、氧两

种原子没有再分,从而可知化学反应中,分子分为原子,原子不能再分.故 A 正

确;

B、由电解水的微观示意图,在通电的条件下,每两个水分子变化成了两个氢分子和

�

一个氧分子,反应前后分子的种类和数目发生了改变.故 B 错误;

C、由方程式可以看出,该反应生成的氢气与氧氧气的分子个数比是 2:1.故 C 正

确;

D、由氧分子的微观构成可知,一个氧分子由 2 个氧原子构.故 D 正确.

故选 B.

解答本题的关键是要充分理解图中提供的信息方面的知识,并书写相关的方程式,

然后对相关选项进行分析判断即可.

B. CO、O2

燃烧、爆炸、缓慢氧化与自燃.

点

评:

14.<2 分)下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是<

A. H2、CO2

考

点:

专

题:

分

析:

物质的变化与性质.

C. H2、CO

解

答:

爆炸是急剧的燃烧发生在有限的空间里,就会在短时间里聚集大量的热,使气体的

体积迅速膨胀而引发爆炸;发生爆炸的条件是在有限的空间内、可燃气体或粉尘与

空气或氧气混合、达到爆炸极限、遇到明火

解:A、H2 具有可燃性,CO2 不具有助燃性,故 A 错;

B、CO 具有可燃性,O2 具有助燃性,故 B 正确;

C、H2、CO 都具有可燃性,缺少助燃性物质,故 C 错;

D、CO 具有可燃性,N2 不具有助燃性,故 D 错.

故选 B.

本题难度不大,考查爆炸的条件,掌握可燃性的气体或粉尘与氧气或空气混合达到

爆炸极限时会发生爆炸是正确解答此类题的关键

)

D. CO、N2

)

点

评:

15.<2 分)下列有关氧气和二氧化碳的说法不正确的是<

A. 自然界中的氧气和二氧化碳通过光合作用与呼吸作用可以相互转化

B. 氧气和二氧化碳都含有氧分子

C. 氧气和二氧化碳都可以用向上排空气法收集

D. 氧气能支持燃烧,二氧化碳不能支持燃烧

考

点:

专

题:

分

析:

自然界中的氧循环;常用气体的收集方法;氧气的化学性质;自然界中的碳循环;

二氧化碳的化学性质;分子、原子、离子、元素与物质之间的关系.

空气与水.

A.根据自然界中氧气和二氧化碳的循环来分析;

B.根据物质的结构来分析;

C.根据物质的密度来分析;

D.根据物质的化学性质来分析.

解:A.在光合作用中,二氧化碳是原料,氧气时产物;在呼吸作用中,氧气是原

料,二氧化碳是产物,故正确;

B.氧气是由氧分子构成的,二氧化碳是由二氧化碳分子构成的,二氧化碳分子又是

由碳原子和氧原子构成的,故错误;

C.氧气和二氧化碳的密度均比空气的密度大,均可用向上排空气法来收集,故正

确;

D.氧气具有助燃性,二氧化碳既不能燃烧也不能支持燃烧,故正确.

故选 B.

考查了氧气和二氧化碳的循环、结构以及性质,难度较小.

解

答:

点

评:

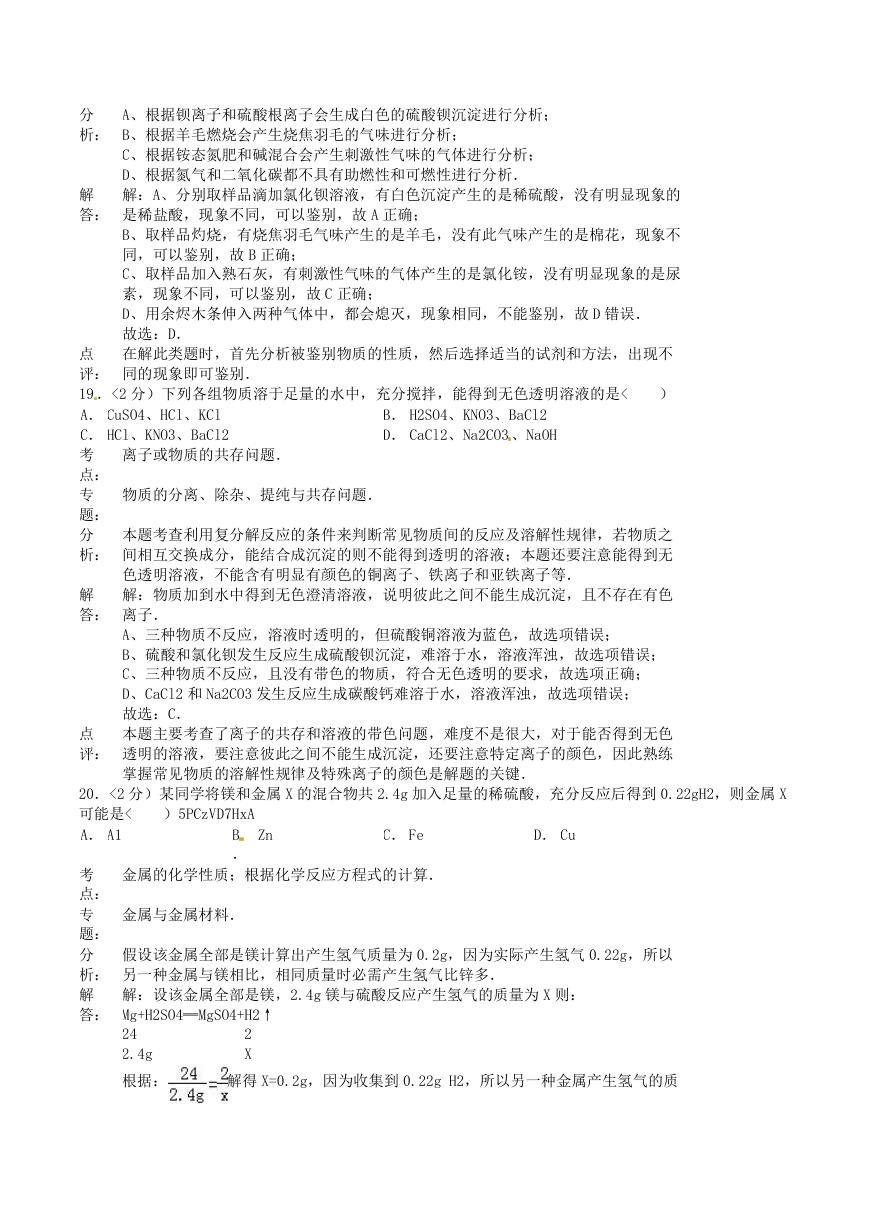

16.<2 分)在一密闭容器中,有甲、乙、丙、四种物质,一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质

量如下表:DXDiTa9E3d

物质

反应前的质量

5

15

x

)

B. 丁是催化剂

D. X=10

质量守恒定律及其应用;催化剂的特点与催化作用;反应类型的判定.

化学用语和质量守恒定律.

反应后的质量

分

析:

解

答:

解

答:

点

评:

A、根据钡离子和硫酸根离子会生成白色的硫酸钡沉淀进行分析;

B、根据羊毛燃烧会产生烧焦羽毛的气味进行分析;

C、根据铵态氮肥和碱混合会产生刺激性气味的气体进行分析;

D、根据氮气和二氧化碳都不具有助燃性和可燃性进行分析.

解:A、分别取样品滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生的是稀硫酸,没有明显现象的

是稀盐酸,现象不同,可以鉴别,故 A 正确;

B、取样品灼烧,有烧焦羽毛气味产生的是羊毛,没有此气味产生的是棉花,现象不

同,可以鉴别,故 B 正确;

C、取样品加入熟石灰,有刺激性气味的气体产生的是氯化铵,没有明显现象的是尿

素,现象不同,可以鉴别,故 C 正确;

D、用余烬木条伸入两种气体中,都会熄灭,现象相同,不能鉴别,故 D 错误.

故选:D.

在解此类题时,首先分析被鉴别物质的性质,然后选择适当的试剂和方法,出现不

同的现象即可鉴别.

点

评:

19 .<2 分)下列各组物质溶于足量的水中,充分搅拌,能得到无色透明溶液的是<

A. CuSO4、HCl、KCl

C. HCl、KNO3、BaCl2

考

点:

专

题:

分

析:

B. H2SO4、KNO3、BaCl2

D. CaCl2、Na2CO3 、NaOH

物质的分离、除杂、提纯与共存问题.

离子或物质的共存问题.

本题考查利用复分解反应的条件来判断常见物质间的反应及溶解性规律,若物质之

间相互交换成分,能结合成沉淀的则不能得到透明的溶液;本题还要注意能得到无

色透明溶液,不能含有明显有颜色的铜离子、铁离子和亚铁离子等.

解:物质加到水中得到无色澄清溶液,说明彼此之间不能生成沉淀,且不存在有色

离子.

A、三种物质不反应,溶液时透明的,但硫酸铜溶液为蓝色,故选项错误;

B、硫酸和氯化钡发生反应生成硫酸钡沉淀,难溶于水,溶液浑浊,故选项错误;

C、三种物质不反应,且没有带色的物质,符合无色透明的要求,故选项正确;

D、CaCl2 和 Na2CO3 发生反应生成碳酸钙难溶于水,溶液浑浊,故选项错误;

故选:C.

本题主要考查了离子的共存和溶液的带色问题,难度不是很大,对于能否得到无色

透明的溶液,要注意彼此之间不能生成沉淀,还要注意特定离子的颜色,因此熟练

掌握常见物质的溶解性规律及特殊离子的颜色是解题的关键.

)

20.<2 分)某同学将镁和金属 X 的混合物共 2.4g 加入足量的稀硫酸,充分反应后得到 0.22gH2,则金属 X

可能是<

A. A1

)5PCzVD7HxA

D. Cu

C. Fe

Zn

B

.

考

点:

专

题:

分

析:

解

答:

金属的化学性质;根据化学反应方程式的计算.

金属与金属材料.

假设该金属全部是镁计算出产生氢气质量为 0.2g,因为实际产生氢气 0.22g,所以

另一种金属与镁相比,相同质量时必需产生氢气比锌多.

解:设该金属全部是镁,2.4g 镁与硫酸反应产生氢气的质量为 X 则:

Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑

24

2.4g

2

X

根据:

解得 X=0.2g,因为收集到 0.22g H2,所以另一种金属产生氢气的质

�

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc

2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc

2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc

2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc

2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc

2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc

2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc

2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc

2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc

2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc

2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc

2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc

2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc